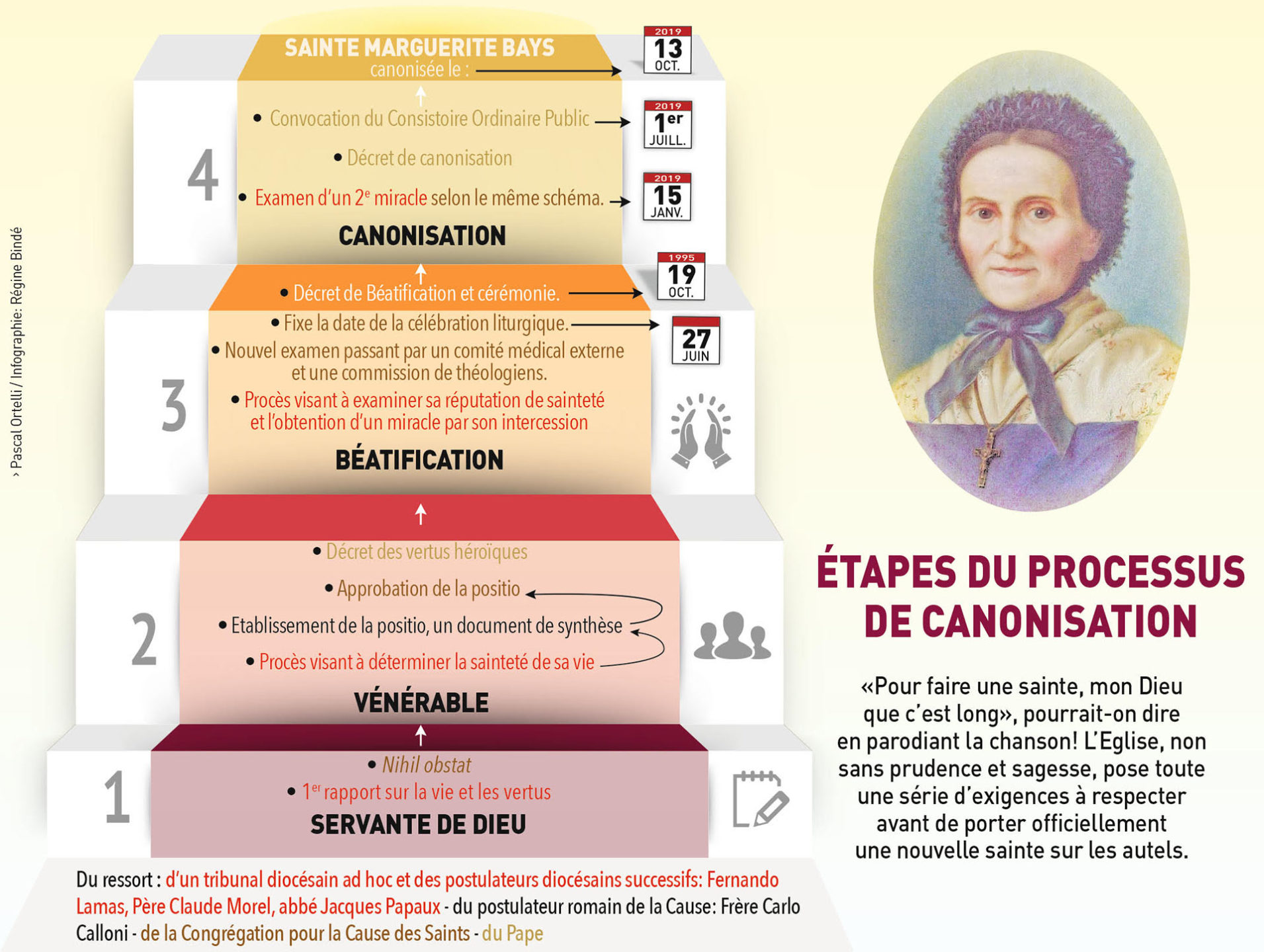

La béatification est l’acte solennel par lequel le pape déclare qu’un culte public peut être accordé à un serviteur de Dieu, selon les modalités prévues et dans des lieux déterminés. Elle est un degré indispensable dans le processus qui conduit à une canonisation. D’abord faite par simple décret, la béatification s’est entourée d’une cérémonie qui a pris de plus en plus d’ampleur. Depuis le pape Benoît XVI les béatifications ont désormais lieu dans le diocèse d’origine du bienheureux.

Avec les réformes de Paul VI en 1969 et de Jean-Paul II en 1983, la procédure en vue de la béatification a été grandement allégée. Elle commence par un «procès diocésain», en précisant que «l’enquête sur les miracles proposés se fera séparément de celle sur les vertus ou sur le martyre». La Congrégation pour les causes des saints délibère ensuite.

Les miracles sont examinés à trois niveaux: celle des experts (médecins, s’il s’agit de guérisons), celle des théologiens, enfin celle membres de la Congrégation pour les causes des saints . Un seul miracle est requis pour une béatification, et le martyre en dispense.

La canonisation est l’acte solennel par lequel le pape décrète qu’un bienheureux, peut être inscrit au catalogue des saints (martyrologe romain) et vénéré dans l’Eglise universelle. Avec la canonisation, la sentence est définitive, et le culte étendu à toute l’Eglise. La canonisation est l’aboutissement d’un processus parfois court par exemple pour Mère Teresa ou Jean Paul II, parfois très long comme pour le saint national suisse Nicolas de Flue, mort en 1487, béatifié en 1669 et canonisé en 1947.

Dans la procédure actuelle, il est demandé l’examen d’un deuxième miracle intervenu après la béatification. Il faut aussi que le culte du bienheureux perdure et dépasse le cadre local ou celui d’une congrégation religieuse. A noter que la canonisation ne reprend pas l’examen de la vie et de l’œuvre de la personne déjà effectué pour la béatification.

Il existe enfin une autre canonisation dite ‘équipollente’. Il s’agit de cas de personnages anciens, dotés déjà d’un culte local plus ou moins étendu, et dont l’étude est confiée à la section historique de la Congrégation compétente. Comme saint Albert le Grand, mort en 1280 et canonisé en 1931 Marguerite de Hongrie, morte en 1270 et canonisée en 1943. Aucun miracle n’est alors requis. Dans de tels cas, la canonisation se fait par la publication d’une bulle, sans autre cérémonie.

Le premier miracle qui a permis la béatification de Marguerite Bays est celui dit de la Dent-de-Lys. La plupart des miracles concernent des guérisons inexpliquées. Ce n’est pas le cas ici. Le 25 mars 1940, l’abbé Davet, curé de Chavannes-les-Forts, décide de partir en excursion à la Dent-de-Lys, un des sommets les plus escarpés et dangereux des Préalpes fribourgeoises. Bon connaisseur de la montage, il enmène avec lui, sa nièce Marguerite âgée de 24 ans, Louis Aubert, un servant de messe de la paroisse et Marcel Ménétrey, jeune homme de 19 ans du hameau de Marguerite Bays, La Pierra.

Après un voyage en train et une montée pénible, mais sans histoire, la troupe atteint le sommet de la Dent-de-Lys vers 14h. Le spectacle est grandiose, l’ambiance malgré la fatigue est bonne. A 16h, il est temps d’entamer la descente. Les quatres alpinistes s’encordent. Marcel pour qui c’est la première ascension en montagne est très impressionné. Il se confie ardemment à la protection de Marguerite Bays.

Dans une paroi de rocher, Marcel s’engage en premier, suivit du jeune Louis. Ils s’arrêtent à quelques mètres l’un de l’autre, sur une étroite corniche. Puis c’est au tour de la jeune fille, qui soudain glisse et tombe dans le vide, entraînant dans sa chute le garçon et l’abbé Davet. Marcel voit l’abbé passer à environ 5 mètres au dessus de lui les bras étendus pour aller s’écraser environ 50 mètres plus bas. Il se cramponne à la corde, prêt à faire le bond de la mort. Tout à coup, sans aucun choc, la corde se rompt à trois mètres du jeune homme. Un cri sort de sa bouche: «Marguerite Bays merci!»

En choisissant ce miracle, en vue de la béatification de Marguerite Bays, le Père Conus, postulateur de la cause savait pouvoir l’étayer scientifiquement, toute la question tournant autour de l’origine de la rupture de la corde. L’enquête menée sur les lieux mêmes de l’accident avec le concours de spécialistes en 1987 infirme toutes les hypothèses de rupture accidentelle. La corde était de bonne qualité et avait été contrôlée par le curé Davet, alpiniste expérimenté.

Elle n’était pas gelée et n’a pas non plus été usée sur le rocher. Elle n’a pu être sectionnée ni par les tricounis des chaussures de la jeune fille, tombée en premier, ni par le piolet que l’abbé Davet a lâché dans sa chute.

L’hypothèse de la rupture par une arête de rocher ou de glace n’a pas résisté non plus à la vision locale. Quant à une éventuelle chute de pierres Marcel Ménétrey témoigne que la jeune fille a glissé d’elle-même. Alpiniste novice, Marcel n’avait eu ni le réflexe ni le temps d’assurer la corde au rocher.

La conclusion générale de l’ensemble des experts et de la commission des techniciens de la Congrégation pour la cause des Saints est qu’on ne peut trouver d’explication rationnelle à la rupture de la corde. Les théologiens tenant compte du contexte religieux et de l’invocation continuelle de Marcel Ménétrey à Marguerite Bays ont déclaré qu’on se trouvait en présence d’un authentique miracle.

Le deuxième miracle qui a permis la canonisation remonte à 1998. Il concerne lui aussi une protection particulière. Le 6 mars, Norbert Baudois, paysan à Siviriez, a la garde de sa petite-fille Virginie, de sa grande sœur et de ses cousins. Il part avec les enfants enlever les ‘planches à neige’ posées le long de la route pour empêcher les congères.

Virginie âgée de 22 mois est assise sur le tracteur. Soudain elle chute de l’engin et passe sous les roues arrière du lourd véhicule. Norbert se précipite pour la ramasser. «Je pensais qu’elle était morte, mais elle s’est mise à gémir. Et là, c’est sorti tout seul, directement du cœur, j’ai dit: Merci Marguerite!»

Le bébé est immédiatement conduit à l’hôpital. Les examens révèlent qu’elle ne souffre que de quelques égratignures. Ses organes sont intacts. En entendant le récit de l’accident, les médecins sont très étonnés. Certains rappellent qu’à cet âge les os d’un enfant sont souples. D’autres supposent que le corps de la petite s’est enfoncé dans la terre meuble. Dans les faits des traces de pneus sont retrouvées sur les habits de la fillette, mais pas dans le champ sur lesquels elle a été écrasée. Un médecin énonce déjà: «C’est un miracle!»

Le dossier diocésain, transmis à Rome en 2014, a été étudié par une commission médicale qui a conclu au caractère inexplicable de cette protection. Comme pour la béatification, le Vatican examine la chose. Il a notamment demandé de nouveaux examens médicaux de la miraculée pour vérifier qu’elle n’a bien aucune séquelle. Finalement le caractère miraculeux des faits a été reconnu par le Vatican en janvier 2019.

Maurice Page

Soeur Joséphine Vannini

Joséphine Vannini, née à Rome le 7 juillet 1859 et morte dans cette même ville le 23 février 1911, était une religieuse italienne. Elle fut la cofondatrice des Filles de Saint Camille avec le bienheureux Luigi Tezza, et dirigea la congrégation sans s’épargner et en donnant l’exemple d’une vie sainte et dévouée aux malades.

Judith Vannini, de son nom civil, naît en 1859. Son père meurt quand elle a 4 ans, trois ans plus tard sa mère décède à son tour. Judith, qui a alors 7 ans, est accueillie à l’orphelinat Torlonia, tenu par les Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul.

Après avoir obtenu le diplôme d’institutrice en maternelle, elle entre en 1883, au noviciat des Filles de la Charité à Sienne mais doit bientôt retourner à Rome pour raison de santé. Elle est de nouveau accepté puis définitivement renvoyée en 1888 mais ressent toujours la vocation religieuse. À 32 ans, elle participe aux exercices spirituels prêchés par Louis Tezza, religieux camillien. Le dernier jour de la retraite, elle demande conseil au Père Trezza. Le prêtre lui confie son intention de fonder une congrégation féminine selon l’esprit de saint Camille de Lellis. Après deux jours de réflexion et de prière, elle accepte de faire partie du projet.

Judith et deux autres jeunes femmes forment la première communauté. En 1892, Judith revêt l’habit religieux avec la croix rouge des camilliens et prend le nom de Joséphine, le même jour elle est nommée supérieure. Le but de l’institut à savoir l’assistance des malades même à domicile. A la fin de 1982, la jeune congrégation compte déjà 14 membres. De nouvelles maisons sont ouvertes dès l’année suivante.

Mais l’amabilité du Père Tezza à l’égard des religieuses, qu’il appelle « mes filles », fait l’objet d’interprétations malveillantes de la part de certaines personnes. Le cardinal-vicaire intervient et, sans s’être assuré de la vérité, enlève au prêtre la faculté de confesser et lui interdit de rencontrer les sœurs. Le Père Tezza ne veut pas se défendre et accepte silencieusement les dispositions. En 1900, il est chargé par son supérieur général d’aller au Pérou comme visiteur de la communauté de Lima; il ne reviendra jamais en Italie mais maintiendra des relations épistolaires avec la fondatrice5.

Le poids de la congrégation retomba inévitablement sur Joséphine Vannini, qui affronte la situation avec courage et détermination. Les Filles de Saint Camille, se développent en Italie, en France, en Belgique, à Buenos Aires. Malgré une santé fragile, la mère ne s’épargne pas, visite les maisons chaque année. Le 21 juin 1909, après de nombreux efforts, elle obtient que sa congrégation sous reconnue de droit diocésain. En 1910, après un dernière visite à toutes les maisons d’Italie et de France, elle est frappé par une maladie cardiaque grave et meurt le 23 février 1911.

Soeur Irmã Dulce

Maria Rita Lopes Pontes, connue sous le nom de Irmã Dulce, née à Salvador de Bahia le 26 mai 1914 et morte dans cette même ville le 13 mars 1992, était une religieuse brésilienne, de la congrégation des Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu. Connue pour ses nombreuses œuvres en faveur des plus nécessiteux, icône de la charité, elle était surnommée le « bon ange de Bahia ».

Maria Rita Lopes Pontes, naît en 1914 à Salvador de Bahia. À 6 ans, Rita perd sa mère, décédée à la naissance de sa dernière fille. À 13 ans, elle manifeste son désir de devenir religieuse, et accompagne volontiers son père, très religieux, apporter son aide aux habitants des quartiers les plus défavorisés.

Vers l’âge de 16 ans, elle prend elle-même des initiatives pour secourir les plus pauvres. Dans la cuisine familiale, elle recueille les enfants, les adultes et les personnes âgées les plus nécessiteux, pour leur donner de quoi manger ou de quoi se soigner. En parallèle de ses études à l’École magistrale de Salvador de Bahia, elle est un membre assidu du Tiers-Ordre franciscain.

Une fois diplômée en pharmacie, Rita intègre la congrégation des Sœurs missionnaires de l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu, en 1933. et prend le nom de sœur Dulce. Elle commence par se former aux soins comme infirmière, au Sanatorium espagnol de Salvador de Bahia. Dès 1935, elle fonde le premier mouvement ouvrier de la ville, pour organiser la solidarité et unir les travailleurs dans la foi chrétienne : l’Union ouvrière de Saint François.

Alors qu’elle-même ne possède rien, elle parvient en 1939 à ouvrir le Collège San Antonio, dans un quartier populaire de Bahia, pour offrir aux enfants d’ouvriers une éducation. La même année, elle commence à accueillir des malades dans des locaux abandonnés de Bahia. En 1949, avec la permission de sa supérieure, elle peut recueillir une soixantaine de malades dans un ancien poulailler du couvent. Dix ans plus tard, sœur Dulce fonde l’Hopitâl San Antonio. Dès lors s’organise un véritable réseau hospitalier pour chercher les sans abris dans la rue. Chaque jour 3’000 personnes sont prises en charge.

En 1960 est créé l’Hospice social Devant l’afflux des plus nécessiteux, ses œuvres grandissent et de nombreux volontaires la rejoignent. Elle fonde même l’Institut des Filles de Marie, Servantes des Pauvres, pour l’aider dans ses œuvres. En 1979, sœur Dulce rencontre Mère Teresa et l’année suivante, c’est le pape Jean Paul II qui lui rend visite au cours de son premier voyage apostolique au Brésil.

En 1988, la candidature de sœur Dulce est présentée au Prix Nobel de la Paix. Depuis quelques années, son état physique se dégrade fortement. Elle meurt le 13 mars 1992. Le « bon ange de Bahia », comme elle était surnommée par la population, eut droit à des obsèques officielles, avec une procession de 6 kilomètres escortée par la police nationale et suivie par des milliers de personnes.

Soeur Marie Thérèse Chiramel Mankidyan

Marie Thérèse Chiramel Mankidyan, née à Puthenchira le 26 avril 1876 et morte à Kuzhikkattusseny le 8 juin 1926, était une religieuse indienne, fondatrice des Sœurs de la Sainte Famille de Thrissur. Elle se dévoua tout au long de sa vie aux plus nécessiteux, toutes castes et religions confondues, malgré de nombreuses épreuves et en parallèle d’une intense vie mystique.

Marie Thérèse naît au Kerala dans une famille noble déchue appartenant à l’Eglise syro-malabare. Elle se met tôt au service de l’église paroissiale, visitant et réconfortant les plus nécessiteux, les orphelins et les malades, même ceux atteints de la variole et de la lèpre.

A l’instar de Marguerite Bays, elle relate des expériences mystiques, des visions et des stigmates, qui suscitent dérisions et soupçons.

Son directeur spirituel, la conseille dans la fondation d’une famille religieuse. Après une tentative chez les carmélites déchaussées, elle a la permission de l’évêque d’établir la congrégation des sœurs de la Sainte Famille dont les principaux objectifs sont l’éducation des filles, l’assistance aux malades, en particulier les plus graves, l’aide aux plus nécessiteux.

Elle dirige la nouvelle congrégation pendant douze ans, formant les novices avec beaucoup de soin, fondant trois nouveaux couvents, deux écoles, deux pensionnats, une maison d’étude et un orphelinat, en quelques années difficiles, alors que la Première Guerre mondiale fait rage. Elle meurt à Kuzhikkattusseny le 8 juin 1926, à 50 ans.

Cardinal John Henry Newman

John Henry Newman, né à Londres le 21 février 1801 et mort à Edgbaston le 11 août 1890, est un ecclésiastique, philosophe, théologien et écrivain britannique. Converti au catholicisme en 1845, il deviendra cardinal en 1879.

Étudiant à l’Université d’Oxford, John Henry Newman est ordonné prêtre anglican. Ses travaux sur les Pères de l’Église le conduisent à analyser les racines chrétiennes de l’anglicanisme et à défendre l’indépendance de sa religion face à l’État britannique. Ainsi naît le Mouvement d’Oxford, dont John Newman est l’un des principaux acteurs. Ses recherches sur les Pères de l’Église et sa conception de l’Église l’amènent à se convertir au catholicisme, qu’il voit désormais comme la confession la plus fidèle aux racines du christianisme.

Sa conversion au catholicisme est incomprise et critiquée par ses anciens amis anglicans. Il est aussi regardé avec méfiance par une partie du clergé catholique anglais du fait de ses positions considérées comme très libérales. En réaction à des calomnies, John Newman décrit sa conversion au catholicisme dans Apologia Pro Vita Sua. Cet ouvrage change la perception des anglicans à son égard et accroît sa notoriété.

L’incompréhension suscitée par la proclamation du dogme de l’infaillibilité pontificale conduit Newman à défendre l’Église et la place primordiale de la conscience dans sa Lettre au duc de Norfolk. Sa conception de la conscience sera en partie développée lors du Concile Vatican II. Le nouveau pape Léon XIII, élu en 1878, décide de le créer cardinal en 1879. John Newman meurt onze ans plus tard à l’âge de 89 ans.

Théologien et christologue reconnu, il est l’une des figures majeures du catholicisme britannique. Il a exercé une influence considérable sur les intellectuels catholiques. Ses œuvres sont une référence constante chez des écrivains des théologiens et des philosophes.

Maurice Page

Portail catholique suisse