«Théoklïa peut revendiquer l’appellation de première grande martyre chrétienne»

Dans l’Eglise naissante du 1er siècle après J.-C., la jeune Théoklïa devient l’étendard du peuple des femmes. Première héroïne et première martyre du christianisme, Frédéric Gros revisite l’histoire de cette personnalité majeure et pourtant occultée du christianisme.

Son destin a tout d’un roman. Dans La première histoire (ed. Albin Michel), Frédéric Gros nous livre une version décapante de la vie de Théoklïa, cette rebelle chrétienne née à Iconium, l’actuelle ville turque de Konya, à l’époque la capitale de la province de Lycaonie en Asie mineure. La figure subversive de cette jeune aristocrate, qui quitte tout pour suivre Paul de Tarse, se base sur un texte apocryphe, c’est-à-dire qui n’a pas été retenu par le canon chrétien. Censurée par l’Église, selon Frédéric Gros, elle questionne la place des femmes dans le christianisme et résonne avec des enjeux féministes contemporains.

Dans La première histoire, Théoklïa va se révéler d’une incroyable modernité pour son époque. C’est une rebelle?

Frédéric Gros: Oui, d’abord elle casse les codes du patriarcat en refusant le mariage qu’elle considère comme un fardeau aliénant, alors qu’il est l’un des piliers de ces sociétés. Sa virginité est un acte de résistance, une idée qui peut surprendre. Ensuite, cela m’a fasciné, alors qu’on ne cesse aujourd’hui de parler de fluidité du genre, cette jeune fille se coupe les cheveux, vend ses bijoux et fait de tous les attributs de la féminité une espèce d’arme qu’elle vend pour pouvoir suivre Paul. Elle se déguise en homme et joue sur cette porosité de la frontière entre masculin et féminin. Cela paraît trop contemporain pour être vrai, mais c’est dans ce texte.

J’ai fait le pari de suivre un certain nombre d’érudits qui considèrent que ce récit aurait été effectivement rédigé dans les années 50, bien avant les évangiles, ce qui en fait la première histoire chrétienne. Il aurait circulé ensuite dans plusieurs langues et aurait embrasé tout l’Orient chrétien pendant au moins deux siècles.

Qu’est-ce qui vous fascine dans le destin de cette jeune aristocrate?

C’est la manière dont Théoklïa a pu déstabiliser Paul dans son entreprise de construction d’une église. C’est aussi l’oubli dans lequel elle est tombée. Théoklïa peut revendiquer à juste titre l’appellation de première grande martyre chrétienne et de première figure féminine majeure de la chrétienté alors qu’elle a été oubliée. Elle était pourtant vénérée dans les tout premiers siècles de l’Orient chrétien, plus que Myriam, la mère de Dieu. J’ai eu envie de réinterpréter cet oubli en censure, parce qu’elle a fait passer un message très transgressif à une époque où le christianisme est embryonnaire, à savoir la place décisive que les femmes devaient occuper dans cette religion.

«Théoklïa peut revendiquer à juste titre l’appellation de première grande martyre chrétienne.»

Au long de votre récit qui se situe en 45-47 après Jésus-Christ, on suit d’abord Paul de Tarse dans la colonie romaine qu’est à l’époque la Turquie. Il passe de ville en ville, et attire les foules, mais il finit toujours par se faire expulser. Pour quelles raisons?

Parce que Paul se révèle un prédicateur hors norme, avec ses histoires de fin du monde toute proche, de révolution totale des âmes et surtout de remise en cause du mariage et de la propriété privée. Ce proto christianisme se revendique comme relativement transgressif.

Paul ébranle la tradition juive et l’ordre romain. Ces premiers chrétiens étaient considérés un peu comme une secte juive radicale.

Oui, et ils inquiétaient l’orthodoxie juive, parce qu’elle promettait de s’ouvrir aux païens et aux ignorants de la loi juive avec peut-être un peu trop de facilité. Et une inquiétude folle monte chez les Juifs orthodoxes et les colons romains. On considère Paul comme un agitateur dangereux et un propagandiste qu’il faut chasser, parce qu’il sème le désordre et le chaos.

Théoklïa rencontre Paul dans la ville de Konya, où il enseigne et baptise à tour de bras. Quel effet sa prédication aura-t-elle sur la jeune femme, notamment concernant la virginité?

Ce point m’a intéressé en même temps qu’il m’a dérangé. Je considérais que l’obligation de virginité imposée aux femmes avant le mariage constituait des restes d’un christianisme enfermant et aliénant, avec en plus, la condamnation de la chair et de toute forme de sexualité. Et cette très jeune fille, fiancée au moment où elle entend la prédication de Paul, qui se sent condamnée au mariage, entend dans cet éloge de la virginité une possibilité de résistance, de désobéissance et de transgression majeure. Dans la leçon de Paul qui la bouleverse, elle voit la possibilité d’enfanter autrement: par une transmission spirituelle et d’enseignement, réservée normalement aux hommes. Et elle veut enfanter, elle aussi, selon cette destinée supérieure qu’elle se voit.

«Dans la leçon de Paul qui la bouleverse, Théoklïa voit la possibilité d’enfanter autrement: par une transmission spirituelle et d’enseignement.»

Lorsque Théoklïa apprend l’arrestation de Paul, elle prend une décision sans retour, qui fera d’elle le premier prodige de l’histoire chrétienne. Pourquoi parler de prodige?

Parce qu’il s’agissait pour une jeune fille noble, vierge, promise au mariage, de corrompre le portier de sa propre maison et ensuite le gardien de la prison pour aller passer la nuit avec un homme seul dans sa cellule! Il s’agissait pour ces sociétés d’un geste incroyablement transgressif qui allait apporter sur sa famille une souillure. C’est la honte familiale qui fait d’elle un prodige, c’est le fait de sentir qu’elle pouvait être là, à la verticale de son destin.

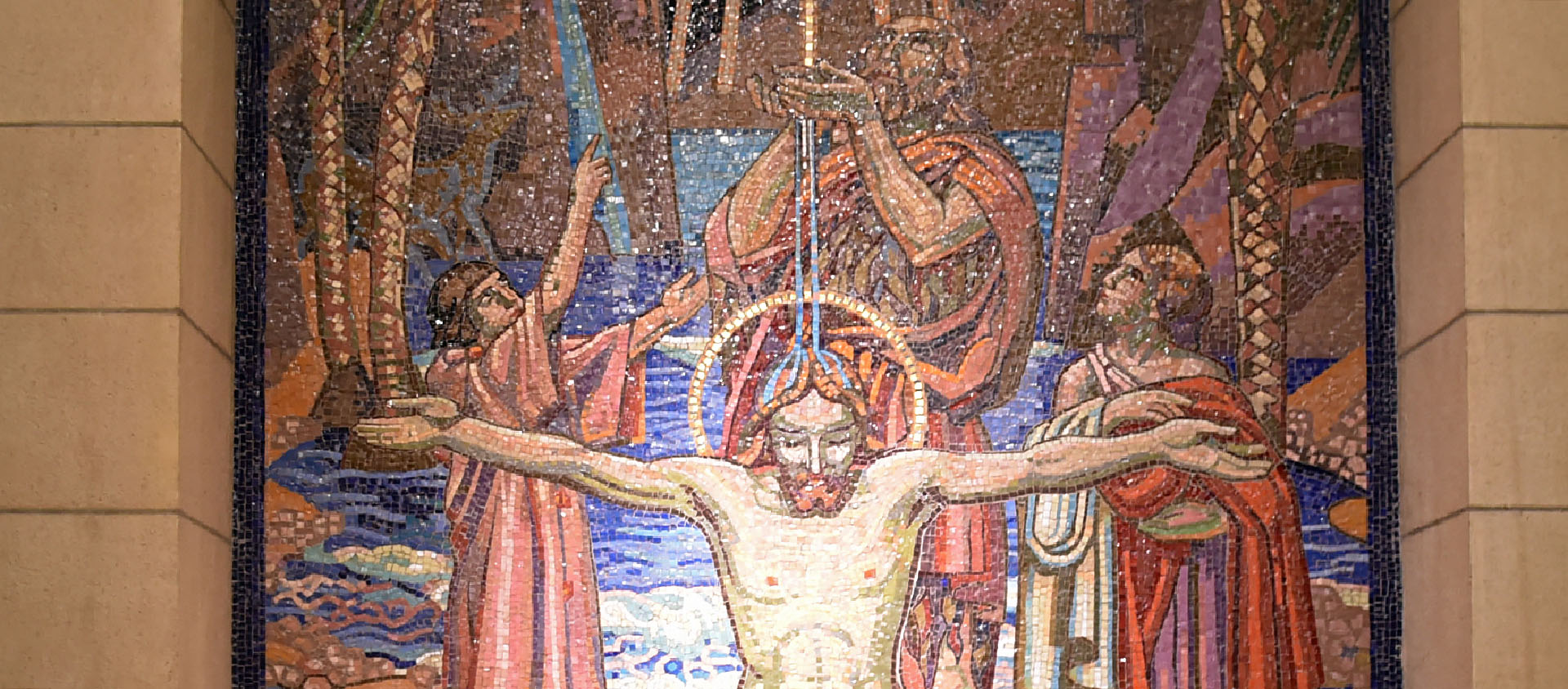

Théoklïa est condamnée à mort, mais elle échappe miraculeusement aux différents supplices qu’on lui inflige. Elle aurait dû mourir brûlée vive, puis dévorée par des fauves et enfin par des crocodiles. Mais chaque fois, un prodige se produit.

Oui et au troisième supplice, elle s’auto baptise: le scandale absolu! Elle est pourtant acclamée et soutenue par le peuple des femmes qu’elle a su se lever autour d’elle. Et là encore, je n’invente rien, elle est défendue par toute la communauté des femmes de la cité contre la communauté des hommes. Il s’opère alors ce qu’on appellerait aujourd’hui un partage genré tout à fait net. Théoklïa devient celle que les femmes doivent défendre.

Est-ce qu’on peut parler d’elle comme d’une féministe avant l’heure?

Oui, car Théoklïa s’échappe de l’image de la féminité que les hommes veulent imposer aux femmes. Elle refuse cette identité féminine qui les ramène à la procréation charnelle et à la vie domestique. Et elle trouve des alliées dans les diverses cités où elle passe. J’ai trouvé cette revendication furieusement moderne. Si effectivement, la première histoire, c’est celle de cette revendication d’une féminité libérée, il y a quelque chose d’assez fantastique à imaginer que c’est le premier récit chrétien qui ait circulé.

«Théoklïa s’échappe de l’image de la féminité que les hommes veulent imposer aux femmes»

On sent Paul dépassé et apeuré par la ferveur et le radicalisme de Théoklïa. Il se montre parfois lâche et ambigu. Et quand il finit par lui accorder sa bénédiction pour enseigner la Parole de Dieu aux femmes, il pense que c’est un projet assez vain. Est-ce ainsi que le christianisme naissant considérait les femmes?

Ce christianisme est très peu connu, mais on retrouve à la fin du IIᵉ siècle la première mention de cette histoire chez les premiers pères chrétiens, dans un texte de Tertullien. Et dans ce texte, face à un certain nombre de revendications des femmes pour occuper une place plus importante dans l’Église, Tertullien répond de manière extrêmement violente que l’histoire de Théoklïa n’a jamais existé et que les femmes doivent se taire. Une grande partie de l’histoire du christianisme va tenter d’occulter cette autorisation que Paul aurait donnée aux femmes d’enseigner la parole de Dieu.

> Retrouvez l’entretien complet mené par Carole Pirker, dans l’émission radio «Babel»,

en podcast sur rts.ch/religion/babel, ou via l’App Play RTS, sur smartphone <

Lorsque Théoklïa alerte Paul qu’elle est persécutée par ses propres frères chrétiens, il arrive trop tard… Vous écrivez que les hommes ont assuré que c’était sa virginité qui donnait à Théoklïa cette puissance et qu’il fallait la saccager pour restaurer l’ordre des hommes. Vous retenez la version la plus sombre, celle du viol collectif, pourquoi?

Parce qu’il y avait cette idée que le pouvoir d’un ordre comme celui d’une Église hiérarchisée, qui représentera aussi une puissance dominatrice, reposait quelque part sur le viol qui instaure l’ordre. Je voulais montrer cette profonde ambiguïté de Paul. Il est fasciné par la figure de Théoklïa, mais lorsqu’il apprend sa persécution, il arrive trop tard. Il a été soulagé que cela se finisse ainsi, cela fut une ambiguïté majeure.

Cette première martyre de l’histoire chrétienne a-elle disparu de nos mémoires parce qu’elle remettait en cause l’ordre patriarcal voulu par le christianisme?

C’est un peu la belle hypothèse que j’ai tenté de suivre. Elle n’a pas eu, comme les autres martyres, la représentation artistique qu’elle mérite. Et je suis bien obligé de me dire que cet oubli n’est pas juste une suprême négligence, mais qu’il relève d’une occultation concertée. C’est vraiment très étonnant. (cath.ch/cp/bh)

La première histoire, de Frédéric Gros, Ed. Albin Michel, 202 p. 2024

Frédéric Gros est né le 30 novembre 1965 à Saint-Cyr-l’Ecole, est un philosophe français, spécialiste de Michel Foucault. Il est professeur de pensée politique à l’Institut d’études politiques de Paris et chercheur au Centre de recherches politiques de Sciences Po.