Sr Anne Lécu: «Le prophète Élie n’est pas un super-héros»

Dominicaine, essayiste et médecin en milieu carcéral, la Française Anne Lécu explore dans son dernier livre la figure du prophète Élie. Loin d’être un super-héros, ce prédicateur de l’Ancien Testament inspire sa foi comme son travail auprès des détenues.

Matthias Wirz / Adaptation: Carole Pirker

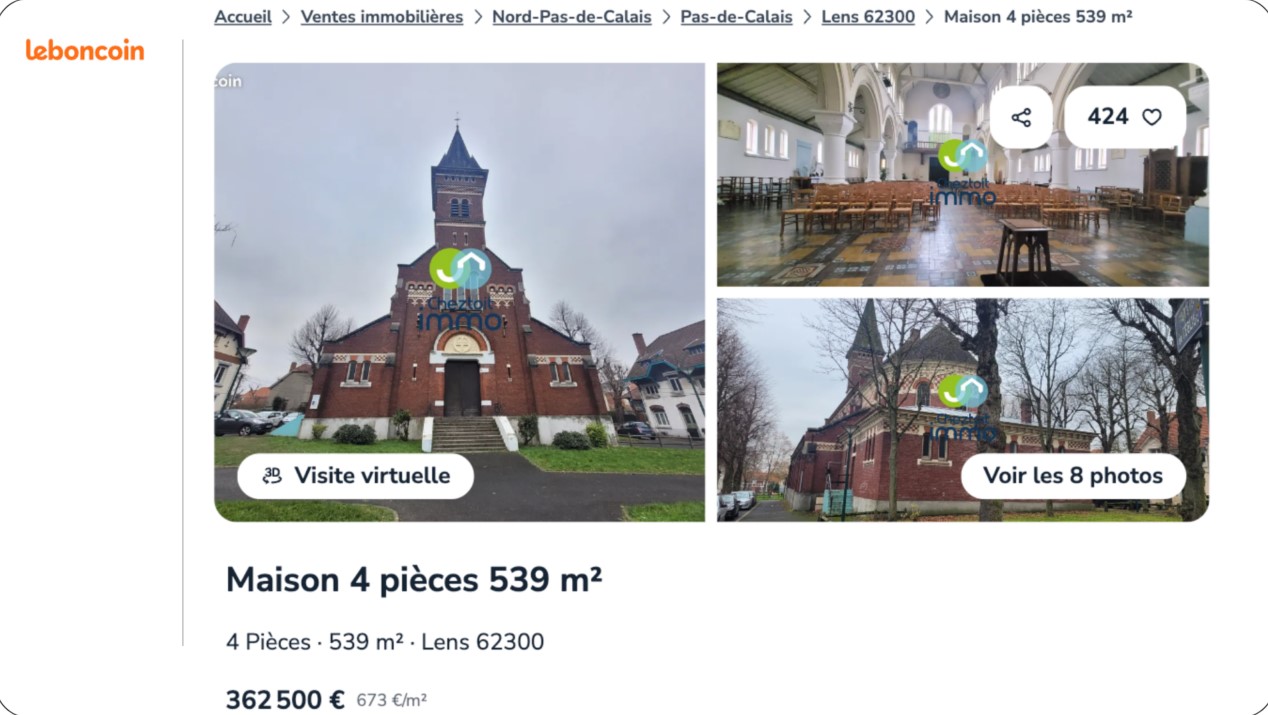

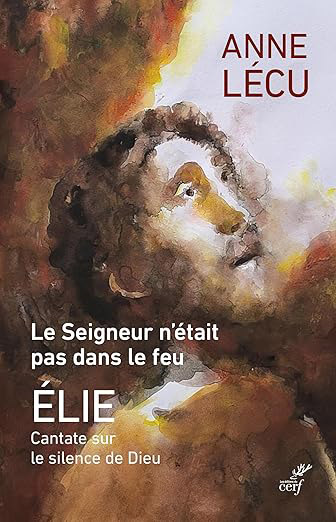

Dans Le Seigneur n’était pas dans le feu (ed. du Cerf), Anne Lécu (voir encadré) fait de nous les compagnons du périple d’Élie. Car si le prophète de l’Ancien Testament démontre la force de son Dieu en mettant le feu à un animal sacrifié, alors que ses concurrents, les prophètes de Baal, n’y parviennent pas, il est aussi celui qui découvre que Dieu se manifeste, non dans le feu qui tombe du ciel, mais dans le silence.

Anne Lécu a aussi acquis une compréhension très fine de la situation des femmes détenues, qu’elle soigne depuis 1997 en tant que médecin. Elle met en relation cette attention à l’autre avec une forme de quête de Dieu, où Elie n’est jamais loin.

Anne Lécu, d’où vous vient cet intérêt pour la figure d’Élie?

Sr Anne Lécu: Élie est un compagnon que je côtoie depuis longtemps. J’aime le contraste entre ses succès, lorsqu’il arrive à mettre le feu pour montrer qui est le vrai Dieu, et sa crise dépressive, durant laquelle il réalise que «Dieu n’était pas dans le feu», que les succès d’apparences ne sont donc que peu de choses. C’est une réflexion pertinente aujourd’hui.

Tout prophète qu’il était, Élie a donc connu ce moment de découragement, avec même une tentation suicidaire. Cela résonne particulièrement aujourd’hui…

Oui, Élie est une forme de personnage conceptuel qui nous dit quelque chose de Dieu. Avec Élie, les auteurs bibliques mettent en scène un héros qui n’est pas un super héros. C’est très important car cela nous dit qu’on peut être le plus grand des prophètes de l’Ancien Testament et ne plus y arriver. Dans la Bible, lorsqu’Élie part sans nourriture dans le désert et qu’il dit à Dieu qu’il veut mourir, un messager vient déposer une gourde d’eau avec un petit pain, et il revient pour l’inciter à boire et à manger. Élie réalise alors que ce messager vient de Dieu parce qu’il se présente non une, mais deux fois. C’est une leçon. Lorsqu’on aide quelqu’un qui va mal, on l’aide un peu, et souvent, s’il ne va pas mieux, on lâche l’affaire. Mais lorsqu’Élie semble ne plus y croire, Dieu continue à croire en lui.

«Avec Élie, les auteurs bibliques mettent en scène un héros qui n’est pas un super héros.»

Élie constate que Dieu n’est pas dans le feu, qu’il ne se révèle pas à travers des manifestations fulgurantes. Comment peut-on en prendre conscience, aujourd’hui, alors que les formes spectaculaires du divin ont tant de succès?

Cela nous invite peut-être à une forme de méfiance vis-à-vis de nos succès d’apparence. Je pense à un certain nombre d’événements dans les communautés nouvelles qui étaient le fer de lance de la nouvelle évangélisation en France. Aujourd’hui, on se dit que le spectaculaire, finalement, n’était pas si spectaculaire. Or quand je vois les vieilles sœurs avec qui je partage l’office, leur qualité de présence auprès des gens qu’elles côtoient est absolument remarquable. Mais ça ne fait pas de bruit. Or cela fait sans doute du bien au-delà de ce que l’on imagine.

Y a-t-il quelque chose de particulier qui vous habite d’Élie dans votre activité quotidienne?

Oui, la quête de Dieu dans le silence. Cet homme qui marche dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits pour se rendre compte que Dieu n’était ni dans les tremblements de terre, ni dans la tempête, ni dans le feu, mais dans ce que la Bible essaie de dire dans une formule paradoxale: «une voix de fin silence».

Mais qu’est-ce exactement?

Il est difficile de mettre un mot sur cette réalité. C’est quelque chose de très intime qui touche à notre élan vital et qui nous meut. C’est le souffle de Dieu.

Et comment le percevoir, s’il est silencieux?

L’attention est une attitude qui me paraît juste. La philosophe Simone Weil dit qu’en faisant un peu attention, on fait reculer le mal en soi. Peut-être que c’est cela, au fond, chercher Dieu: faire attention aux autres, à la Création, à soi. En tout cas dans la foi chrétienne, Dieu se révèle par les autres. C’est donc écouter attentivement ce qui peut se dire dans la parole de l’autre quand elle est vraie, pour entendre ce qui est pour nous, dans cette Parole.

«L’attention est une attitude qui me paraît juste.»

Écouter ce silence pour y discerner une parole qui peut nous faire avancer. Est-ce cela, l’essentiel de la vie spirituelle?

Oui, la vie spirituelle est ce qui fait que la vie autour de moi est vivante, que ceux qui me côtoient sont vivants et que je ne les empêche pas de vivre. Pour moi, elle est extrêmement concrète. Cela commence par remplir le frigo quand il est vide, descendre les poubelles, mettre de jolies fleurs dans un pot pour que leur vue soit agréable à tous. La mystique commence au ras du corps et dans le soin du corps. Matthieu nous dit au chapitre 25 de nourrir celui qui a faim, d’abriter celui qui est sans abri, de réchauffer celui qui a froid.

Vous êtes médecin pénitentiaire. Qu’est-ce que cela représente pour vous?

Travailler en prison comme je le fais depuis 28 ans est pour moi essentiel, car il me semble, en tant que chrétienne, que la place de l’Église est au pied de la croix du Christ. Être en prison, c’est donc ne pas être très loin de cette réalité. Dans la prison pour femmes où je travaille, beaucoup viennent d’Amérique latine parce qu’elles ont transporté de la cocaïne dans l’estomac, car elles n’avaient plus d’argent. C’est une histoire de misère avant toute chose et de misère affective, aussi. La plupart ont été violées ou victimes d’abus sexuels dans leur enfance ou leur jeunesse. Je pense qu’être en prison ou y travailler, c’est une manière d’affronter la difficulté, de garder espoir et avoir foi dans les gens qui sont incarcérés, à l’heure où eux-mêmes n’arrivent plus à croire en eux.

«C’est très important, en prison, de ne pas vouloir tout faire.»

Vous soignez donc la douleur, mais à vous écouter, c’est surtout la souffrance que vous rencontrez…

Oui et non. C’est très important, en prison, de ne pas vouloir tout faire. Je suis médecin généraliste et non psychiatre. J’ai beau être religieuse, je ne suis pas aumônière. On vient me voir, non pour des questions spirituelles, mais pour des maux de dos, de genoux ou d’estomac. La souffrance générée par l’enfermement provoque bien sûr des symptômes, mais je ne soigne pas la souffrance existentielle, parce que c’est un puits sans fond. Limiter son action est donc très important, parce que l’on pourrait assez vite se retrouver dans une position d’abus de pouvoir.

En prison, est-ce qu’il y a aussi des souffles subtils, pour reprendre l’expression d’Élie, qu’il faut apprendre à écouter?

Oui, sans aucun doute. Le premier d’entre eux étant la capacité des gens à survivre à des difficultés que l’on n’imagine pas, et à tenir bon. En ce moment, avec la surpopulation carcérale, les détenus sont entassés dans des cellules prévues pour deux. C’est très difficile, au quotidien, de vivre avec des personnes que l’on n’a pas choisies pendant 3 à 6 mois, ou un ou deux ans. Et la capacité de vie que l’on a en soi me fascine.

Qu’est-ce que l’on découvre de notre condition humaine en prison?

Avant tout qu’il n’y a pas d’un côté les bons, et de l’autre, les méchants. On est tous du même côté. Les circonstances qui font que quelqu’un bascule et arrive en prison sont parfois très ténues. On prend donc assez vite conscience que les détenus sont comme nous, vraiment. Au niveau de la foi chrétienne, le fait de travailler en prison me fait lire la Bible autrement et me fait penser la vie religieuse et l’appartenance à l’Église autrement. Je crois que le Christ sur la Croix a choisi d’accepter d’être du côté des coupables, alors qu’il est l’innocent par excellence. Il a pris sur lui la malédiction, en ce sens que dans cet envers du monde, plus personne n’est sans Dieu, y compris un criminel. Dieu est avec les hommes qui désespèrent. Ceci est une vraie source de réconfort que les détenues perçoivent très bien.

Vous avez déjà suivi une messe en prison?

J’y suis allé une fois en 28 ans. Il y avait un grand crucifix en bois sur le mur et les détenues tombaient à genoux devant lui. Elles reconnaissent dans le type cloué sur la croix quelqu’un qui a été condamné comme elles par la société, et elles savent qu’il est avec elles. Je pense qu’être sauvé, c’est de croire que Dieu est de ce côté-là du monde, avec nous.

Retrouvez l’entretien complet mené par Matthias Wirz dans l’émission radio «Babel», en podcast sur rts.ch/religion/babel,

ou via l’App Play RTS, sur smartphone.

De ce point de vue, est-ce que votre foi vous aide à porter les réalités de la prison?

Peut-être que la prison m’aide à mieux comprendre ma foi. Je suis assez tentée de penser qu’elle m’a aidée à approfondir le mystère pascal. Parce que la prison est un lieu de vérité. Les gens qui ont tout perdu sont authentiques. Cela m’aide à témoigner de la vérité de l’Evangile et à entendre cette vérité-là.

Dans une interview, vous aviez dit que croire, pour vous, c’est être vivant et rendre les autres vivants. Que signifie pour vous être vivant?

Cela veut dire rendre les autres vivants. Parce que le Christ croit en nous plus que nous-mêmes. Et je crois qu’être vivant, c’est admettre d’être accepté par Dieu tel que l’on est, et pas forcément à la hauteur de l’idéal que l’on revendique. (cath.ch/mw/cp/bh)

> Le Seigneur n’était pas dans le feu, Anne Lécu, Éd. du Cerf, 2025, 192 p

Anne Lécu est religieuse dominicaine. Elle exerce la médecine dans une maison d’arrêt d’Île-de-France depuis 1997. Elle a soutenu, en 2010, à l’université de Paris-Est, une thèse de philosophie pratique sur les soins en prison. Elle est aussi coauteur avec Bertrand Lebouché de l’ouvrage, Où es-tu quand j’ai mal ? publié en 2005 aux Éditions du Cerf. CP