Mongolie: croit-on en Dieu dans le pays de Gengis Khan?

Le voyage du pape François en Mongolie, du 31 août au 4 septembre 2023, sera l’occasion pour le pontife de s’adresser à un peuple pratiquant des traditions religieuses diverses et très anciennes. Parler de Dieu dans ce contexte sera un défi pour le pape, qui a fait du dialogue fraternel avec les autres religions un des axes de son pontificat.

En Mongolie, les religions monothéistes, principalement l’islam et le christianisme, sont très minoritaires. La moitié de sa population est aujourd’hui bouddhiste, mais le pays reste marqué par des années d’athéisme d’État pendant la période communiste – plus de 40% de sa population se dit non-croyante – et par une très ancienne tradition chamanique, le tengrisme, qui donne lieu à de nombreuses pratiques syncrétiques.

Gengis Khan «divinisé»

Dans cette société de 3,3 millions d’habitants où la religion est une question complexe et souvent politique, la figure de Gengis Khan (c.1160-1227) permet d’unir – spirituellement ou historiquement – les différentes branches des traditions religieuses du pays. Dans un essai publié en 2016, l’anthropologue française Roberte Hamayon note qu’après la période communiste, les populations d’Asie centrale ont ressenti le besoin de renouer avec un passé religieux et de se trouver une divinité propre – pour constituer une religion nationale. En Mongolie, c’est la figure mythifiée de Gengis Khan, le fondateur, qui a été exaltée.

À partir des années 2000, on a commencé à utiliser L’histoire secrète des Mongols, qui raconte la généalogie et l’histoire du grand chef, comme une sorte de Bible. Mais la quasi-divinisation de Gengis Khan est ancienne et trouve ses racines dans la figure traditionnelle du chef mongol, qui tirait son pouvoir de son lien particulier avec le «tenger», le «ciel» – dans lequel il savait lire les présages.

Le tengrisme, un ciel sans Dieu

Ce lien élémentaire et chamanique avec le ciel est le cœur du «tengrisme», grande tradition spirituelle de l’Asie centrale. Au XIIe siècle, le missionnaire flamand Guillaume de Rubrouck note déjà que le terme «khan» est un «titre de dignité, qui a la même signification que devin (…) ; de là leurs princes ont pris ce nom, parce que leur charge est de gouverner les peuples par le moyen des augures». Mais dans ce système religieux, le «ciel» n’est pas une personne et donc encore moins une divinité, affirme Roberte Hamayon.

«Dès la fin des années 1990, le bouddhisme est présenté comme la religion nationale par les autorités, et pratiqué par la moitié de la population du pays»

Cette conception va connaître une forme syncrétique dans la tradition bouddhiste tantrique, avec la figure de Gesar, héros d’une épopée qui porte son nom. Le héros Gesar est considéré, dans le bouddhisme mongol, comme une incarnation du Dieu de la guerre Begtsé, une divinité courroucée qui a pour fonction de protéger le bon pratiquant mais n’a rien d’un Dieu créateur ou tout-puissant.

Ce roi mythique est connu pour être accompagné de trente-trois héros, les «bataar». Ce terme se retrouve dans le nom de la capitale Oulan-Bator, qui signifie le «héros rouge», surnom du révolutionnaire communiste mongol Damdin Sükhbaatar.

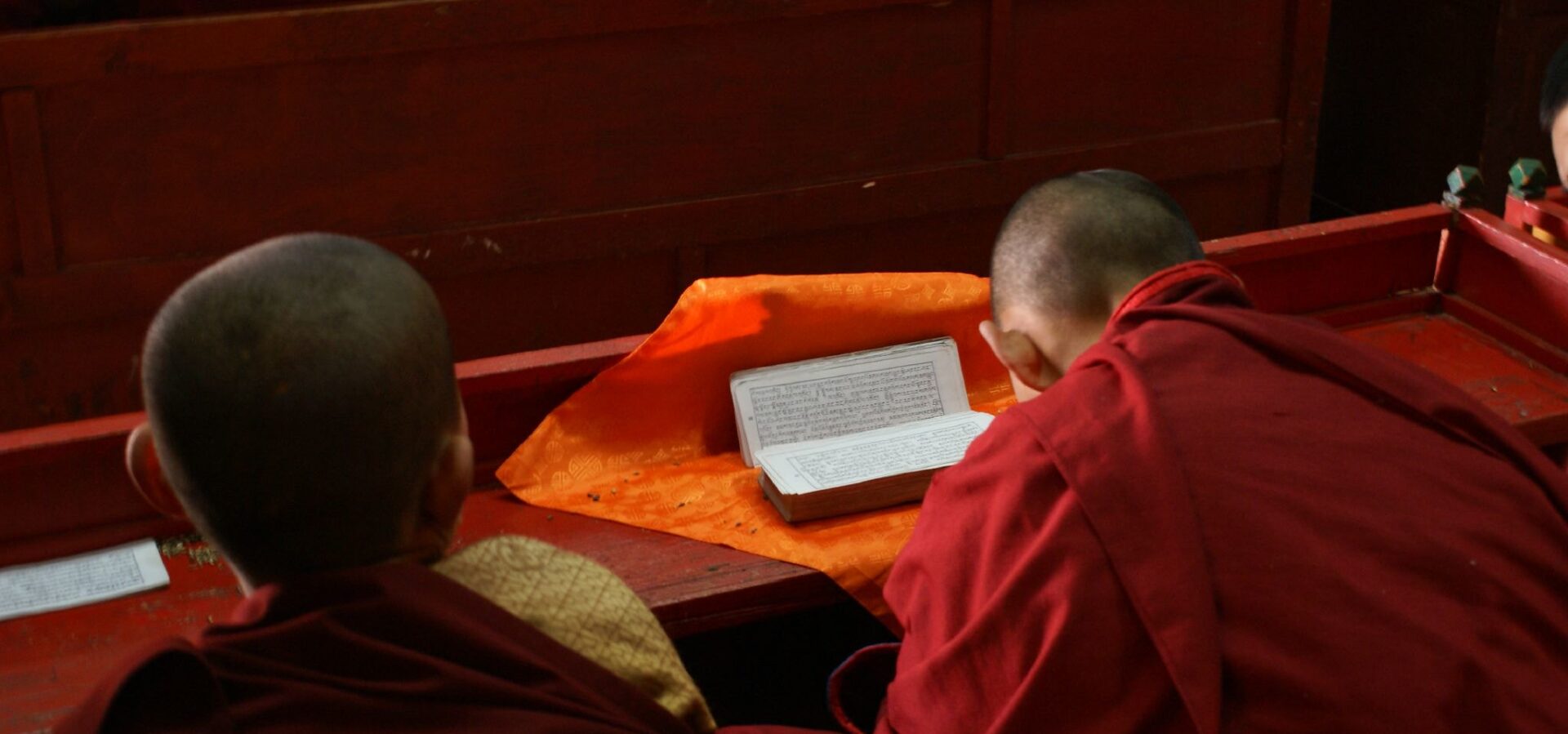

Le bouddhisme, puissance structurante de la Mongolie

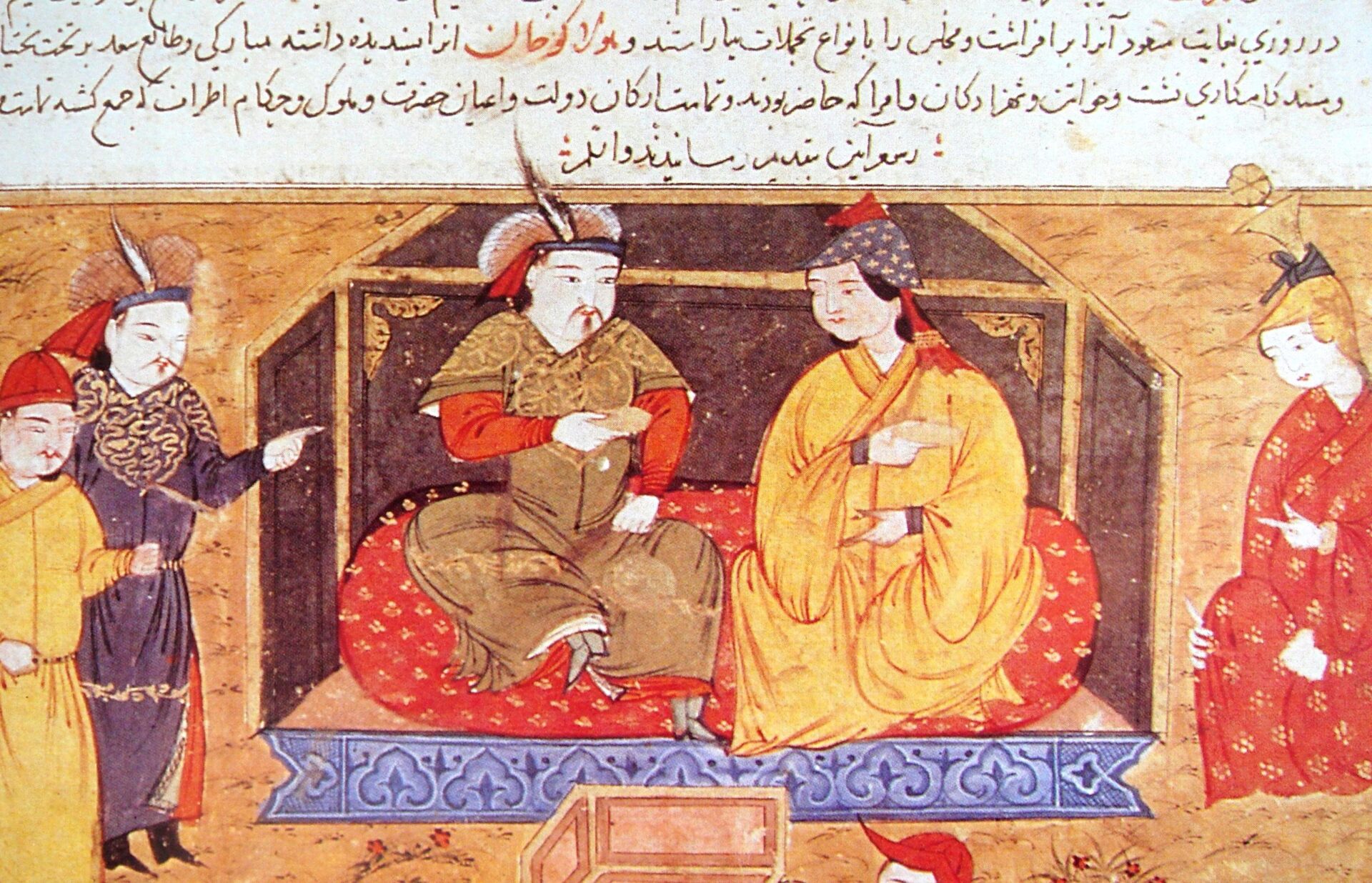

Présent en Mongolie depuis le VIIIe siècle, le bouddhisme s’y impose réellement au XIIIe siècle avec le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, fondateur de la dynastie Yuan qui règnera sur la Chine pendant un siècle (1271-1368). Ce dernier décide en effet d’embrasser la tradition tibétaine et de l’imposer à son peuple. Cependant, la tradition chamanique reprend le dessus après la chute de son empire.

Le bouddhisme tibétain revient au XVIe siècle avec Altan Khan, un chef qui fait appel à des moines bouddhistes pour asseoir son pouvoir, s’inspirant du passé glorieux de la dynastie de Gengis Khan. La religion prend une importance croissante, ce phénomène culminant au début du XXe siècle avec Bogd Khan, qui était à la fois le chef politique de la Mongolie et le «lama» le plus important de la hiérarchie religieuse bouddhiste du pays.

Devenu un véritable État dans l’État, le puissant réseau de monastères est brutalement démantelé par les communistes arrivés au pouvoir en 1924, et ne sera reconstitué qu’après la chute du Mur de Berlin. Dès la fin des années 1990, le bouddhisme est présenté comme la religion nationale par les autorités, et pratiqué par la moitié de la population du pays.

Le bouddhisme tibétain pratiqué en Mongolie ne croit pas en l’existence d’une divinité suprême mais encourage à la vénération de dieux et d’esprits locaux. Elle valorise aussi les personnalités surnaturelles telles que Bouddha, humain ayant été capable d’atteindre le stade d’illumination et ainsi de connaître une forme de divinité – bouddha signifie «éveillé».

Gengis Kahn, grand-père des religions d’Asie centrale

Dans l’histoire mongole, la descendance de Gengis Kahn va s’intéresser aux traditions musulmanes et chrétiennes que les hordes mongoles rencontrent sur leur chemin. On trouve ainsi une présence islamique au cœur de l’empire mongol dès le XIIIe siècle, sous le règne de son arrière-petit fils Ghazan, qui se convertit et fonde l’Ilkhanat, empire musulman qui s’étend au XIVe siècle en Perse et dans le Caucase. Berké, autre petit-fils connu pour être le fondateur de la Horde d’Or – qui s’étend de l’Ukraine à la Mongolie jusqu’au XIVe siècle – s’est lui aussi converti. 2% de la population mongole est aujourd’hui musulmane, et croit en Allah, Dieu révélé au prophète Mohammed.

«En tant que chrétiens, on nous met tous dans le même sac»

Un ancien missionnaire en Mongolie

Pour ce qui est des chrétiens, le lien est plus ténu: au XIIIe siècle, un fils de Gengis, Tuluy, se fait protecteur des nestoriens – une hérésie chrétienne qui est alors présente dans toute la région. S’il choisit le bouddhisme tibétain, Kubilai Khan, son fils, sera ainsi élevé par des nestoriens, mais il lui sera interdit de se faire baptiser. Le nestorianisme finit par disparaître, et le christianisme revient beaucoup plus tard avec deux vagues de missionnaires, la première du XIXe siècle à la période communiste, et la seconde depuis le début du XXIe siècle.

Petite communauté catholique

Aujourd’hui, la petite communauté catholique côtoie des orthodoxes, présents pour accompagner la diaspora russe, et des missionnaires protestants et évangéliques. Ces derniers sont particulièrement prosélytes et à l’origine de tensions avec le gouvernement et avec d’autres religions. «En tant que chrétiens, on nous met tous dans le même sac», confie à I.MEDIA un ancien missionnaire en Mongolie.

Pour parler de Dieu, Roberte Hamayon note que les chrétiens ont souvent utilisé le terme «burhan», soit «noble puissance», qui est utilisé pour désigner Bouddha, et parfois «Iertönciin Ezen» – soit «maître de l’univers» -, terme employé pour parler de Gengis Khan mais jugé offensant par les Mongols et donc abandonné. Le prêtre français Pierre Palussière, dans son Dictionnaire chrétien catholique anglais-mongol, paru en 2008, propose le terme composite «Tengerburhan» qui unit les concepts de Tenger (le ciel) et de Burhan. (cath.ch/imedia/cd/rz)

Le voyage du pape François en Mongolie, du 31 août au 4 septembre 2023, sera l’occasion pour le pontife de s’adresser à un peuple pratiquant des traditions religieuses diverses et très anciennes.