La 'théologie de la Méditerranée' va à la rencontre de l’autre

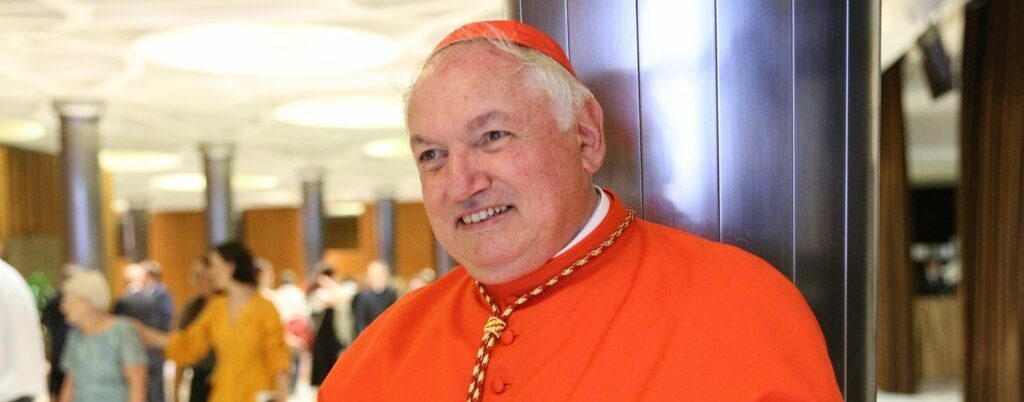

Du 22 au 23 septembre, 2023, le pape François se rend à Marseille pour participer à la troisième édition des Rencontres Méditerranéennes. Au cœur de cette initiative se trouve une pensée mûrie par le pape François au long de ses voyages : la théologie de la Méditerranée. À Marseille, ce domaine de recherche est la spécialité de l’Institut catholique de la Méditerranée (ICM) fondé par l’actuel archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, dans les années 90.

Composé de l’Institut de Sciences et Théologie des Religions, l’Institut Universitaire Saint Luc et l’association Chemins de Dialogue, l’ICM organise plusieurs événements lors de cette semaine des Rencontres Méditerranéennes, notamment un colloque pour les théologiens, des tables rondes avec des représentants des différentes religions ou encore des visites dans différents lieux de culte à Marseille.

Le père Patrice Chocholski, directeur de l’ICM, explique à I.MEDIA pourquoi la théologie de la Méditerranée est importante pour l’Église aujourd’hui et pourquoi elle est centrale dans la pensée du pape.

Qu’est ce que c’est la ›théologie de la méditerranée’ dont parlent le pape François et le cardinal Aveline ?

C’est une théologie qui part du dialogue, qui part des personnes concrètes, de l’histoire, des défis, des parfums, des sentiments, des passions, des épreuves de la Méditerranée. La Méditerranée, déjà étymologiquement, est ›entre terres’ ; elle représente un ›entre deux’ relationnel. Les ports méditerranéens sont davantage tournés vers la mer que vers le continent, donc c’est une théologie de l’écoute, du dialogue. Les Méditerranéens sont habitués à cet entre-deux relationnel, ils savent qu’ils peuvent advenir à eux-mêmes par l’autre. Il y a une partie de l’autre rive qui est en eux.

À la base de cette théologie, il y a une mystérieuse parole qui fait advenir chacun : le logos [dans la philosophie grecque antique, ce mot signifie « parole, discours »]. C’est cette mystérieuse ›parole d’amour’ dont parle aussi le pape François dans son discours à Naples en 2019.

Dans notre foi chrétienne, nous croyons que ce logos et dialogos s’est fait chair en Jésus, le Fils de Dieu, qui est témoin d’un dialogue éternel puisqu’Il est lui-même toujours en dialogue avec le Père. Ce logos nous engage dans un dialogue éternel avec tous. Cette théologie croit que le dialogue et la rencontre quotidienne deviennent un lieu de révélation : Dieu est dialogue, et le dialogue est le lieu de Dieu.

Pourquoi pensez-vous que le cardinal Aveline et le pape François voient la Méditerranée comme un lieu d’apprentissage et de rencontre pour l’Église et le monde aujourd’hui?

En Méditerranée, on est très habitué à se parler, on se parle dans le bus, dans le supermarché, on se parle partout et on n’a pas peur de l’autre. Il y a ici une grâce particulière qui pourrait influencer toute la théologie de l’Église dans le monde entier. J’entends bien l’importance que le pape donne, comme le cardinal, aux Rencontres Méditerranéennes.

Si on arrive par le dialogue à nous comprendre, et ce sera le cas au cours de ces Rencontres, à se dire nos différences dans l’amitié, ce sera un message aussi pour d’autres régions du monde. Si c’est possible pour la Méditerranée qui est une région si tendue, si fracturée, ce sera sans doute un message pour d’autres continents.

C’est certain que ce dialogue, cet esprit méditerranéen, cette attention au service des peuples méditerranéens habitent le cœur de notre archevêque depuis longtemps. Il a beaucoup travaillé en ce sens, en particulier en fondant l’ICM.

Aussi, quand nous avons entendu le discours de 2019 du pape François à Naples, nous nous sommes reconnus et nous nous sommes dit : « C’est magnifique, nous ne sommes pas les seuls à penser de cette manière !». C’est avec les autres réseaux méditerranéens, en Italie, au Liban, en Croatie et ailleurs que nous nous rendons compte qu’ensemble nous sommes forts. C’est une synergie. Nous nous mettons tous sur le même niveau. Je crois que c’est le secret du travail en réseau.

Nous sommes convaincus que notre singularité marseillaise apportera quelque chose d’important à ce processus des Églises méditerranéennes et nous attendons aussi la prochaine étape qui se déroulera dans une autre ville de Méditerranée. Nous savons qu’avec notre archevêque, nous serons toujours actifs dans ce processus dont nous espérons beaucoup de fruits de ce dialogue au service des peuples de Méditerranée.

Comment est né l’Institut catholique de la Méditerranée?

Cet institut a été fondé par le père Jean-Marc Aveline en 1992, il y a 31 ans, sur la base d’un synode du diocèse de Marseille. À la fin de ce rassemblement, des baptisés ont demandé à leur archevêque, le cardinal Robert-Joseph Coffy à l’époque, de mieux vivre l’expérience méditerranéenne dans la ville de Marseille, donc de mieux connaître les religions des autres pour aussi mieux témoigner du Christ et de la foi chrétienne.

L’archevêque de Marseille a jugé bon d’appeler le père Aveline, qui était théologien à ce moment-là, à ce service pour répondre aux appels du synode. C’est ainsi que l’Institut de sciences et théologie des religions [qui aujourd’hui fait partie de l’ICM], s’est constitué avec quelques théologiens locaux et puis d’autres.

Depuis une trentaine d’années, l’Institut travaille donc à cette théologie de la Méditerranée en réseau avec d’autres institutions comme à Naples, Barcelone, Beyrouth, Rabat, Tel-Aviv, Istanbul, etc. Nous sommes conscients que le dialogue est à l’origine de notre théologie, donc il doit être pratiqué entre théologiens aussi, en réseau. (cath.ch/imedia/ic/mp)