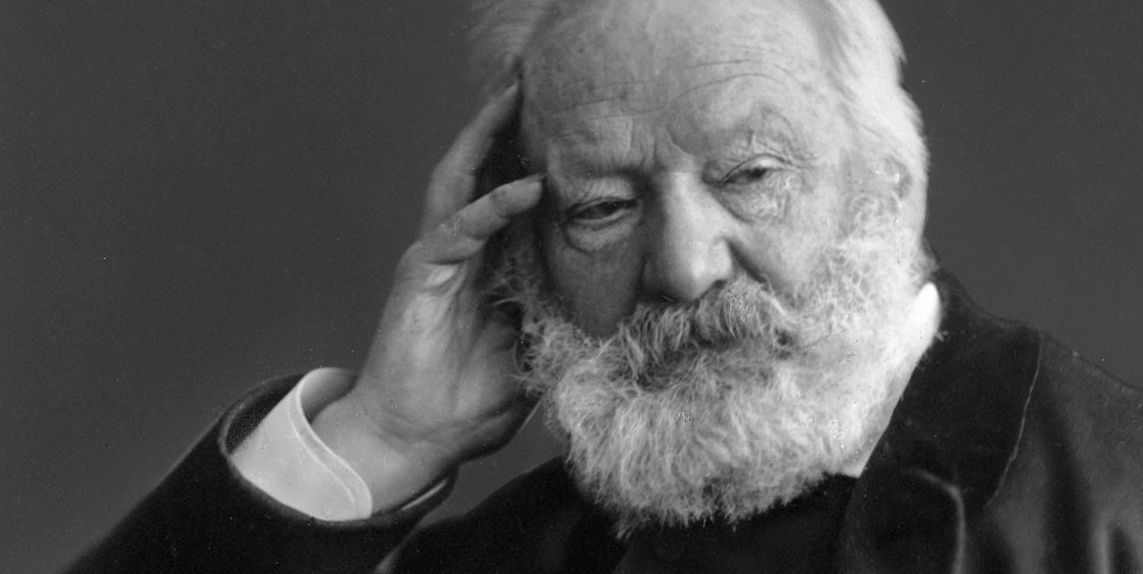

La diplomatie du pape François: une «culture du face à face»

Le pontificat de François n’a pas coïncidé avec une ère de paix mondiale, loin s’en faut. Le journaliste américain Victor Gaetan estime pourtant que le défunt pontife a reforgé la géopolitique du Saint-Siège avec une approche à long terme, en utilisant intelligemment les atouts du petit État.

Victor Gaetan est un journaliste catholique américain spécialiste de la diplomatie vaticane. cath.ch l’a interrogé par téléphone sur le bilan du pape François en matière de politique mondiale.

Quels sont les principes qui ont guidé le pape François dans les relations internationales?

Victor Gaetan: Par sa diplomatie, le pape François a développé une véritable «culture de la rencontre». Pour lui, le contact face à face est le meilleur moyen d’engager un dialogue le plus honnête et le plus sincère possible. Deux êtres de chair et de sang, partageant le même espace au même moment, en situation d’égalité.

Evangelii Gaudium (La joie de l’Évangile, 2013) est un document majeur pour comprendre son approche géopolitique. Dans sa première exhortation apostolique, il définit plusieurs principes pour guider la diplomatie du Vatican. L’un d’eux est l’idée que «le temps est plus grand que l’espace», ce qui signifie une préférence pour les petits pas en avant plutôt que pour les grands bouleversements. Ensuite, il y a la nécessité d’accroître la confiance mutuelle. Un principe qu’il a mis en pratique notamment avec la Chine.

«Le Saint-Siège n’a pas d’intérêts nationaux et son leadership ne peut être que moral»

Au-delà, François a toujours maintenu une approche non-militariste et non-violente. Cela a pu lui valoir quelques critiques, notamment lorsqu’il a parlé de «drapeaux blancs» ou de «négociations de paix» dans le contexte de l’Ukraine. Son pacifisme a été perçu par certains comme un soutien à la Russie.

Mais la diplomatie du Vatican a-t-elle une spécificité? Si oui, comment François l’a-t-il incarnée?

La politique du Saint-Siège diffère de celle des États séculiers. La Cité du Vatican n’a pas de portée militaire, économique, géographique ou démographique. Le pape est unique en ce sens qu’il est à la fois chef d’État et chef spirituel de la plus grande religion sur la planète, qui compte des adeptes dans le monde entier. Le Saint-Siège n’a pas d’intérêts nationaux et son leadership ne peut être que moral.

«La diplomatie n’est jamais un remède miracle»

Cela lui confère un avantage certain sur les autres États, qui peuvent toujours être accusés d’intérêt personnel. Le Vatican peut afficher une véritable neutralité. Et je crois que François a fait bon usage de cet avantage. Il s’est notamment efforcé de ne pas stigmatiser l’une ou l’autre partie d’un conflit, et d’accepter la complexité des situations, en laissant la porte ouverte au dialogue. François était toujours prêt à dialoguer avec un protagoniste d’un conflit.

Pourtant, de nombreux conflits dans lesquels il s’est impliqué, notamment en Ukraine, au Sud-Soudan et en Birmanie, ne se sont pas apaisés – au contraire….

La diplomatie n’est jamais un remède miracle. En Ukraine, le Vatican n’a pas pu jouer un rôle très significatif. Le Saint-Siège est limité par son approche pacifiste lorsqu’il s’agit d’entrer dans une dynamique de pouvoir aussi intense, avec d’énormes intérêts en jeu. Il n’a pu qu’essayer de jouer les bons offices, notamment en faveur des enfants ukrainiens emmenés en Russie et des prisonniers de guerre. Non sans succès.

«Souvent, c’est par des gestes, et non par des discours, qu’il a fait passer des messages urgents»

Quant au Soudan du Sud, François a donné un incroyable exemple de médiation. En baisant les pieds du président et des trois vice-présidents du pays, dont deux avaient précipité le pays dans la guerre civile, il a démontré avec force que les meilleures chances de paix résident dans l’humilité et le dialogue.

Au Myanmar également, l’appel à la réconciliation nationale qu’il a lancé lors de sa visite dans le pays a certainement touché les cœurs. Même si le régime militaire n’a pas semblé changer ses habitudes.

Au-delà de ces «échecs» apparents, il y a aussi des réussites à noter. Par exemple, le Vatican a contribué à la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis.

D’une manière générale, le pape argentin n’a pas cherché à forcer les choses; sa diplomatie a consisté à planter des graines dont les fruits ne sont pas toujours directement observables.

Dans quelle mesure l’approche de François, avec son appel au dialogue, au multilatéralisme et à la protection de l’environnement, est-elle en phase avec l’évolution de la politique mondiale?

Il avait une vision assez juste de l’état du monde actuel, constatant la multiplicité des centres de pouvoir et la multidimensionnalité de la géopolitique. Son concept de «troisième guerre mondiale par morceaux» reflète cette vision. Il n’a jamais privilégié les solutions simplistes, car il était bien conscient que toutes les situations sont complexes.

Dans ce contexte, le fait que le dialogue, le multilatéralisme et les préoccupations écologiques aient semblé reculer à un moment donné de son pontificat ne signifie pas qu’il allait à contre-courant, si l’on considère la multiplicité des centres de pouvoir où l’Église est active.

En fait, il n’a pas cherché à se rapprocher des grands centres de décision…

Non, et cela se reflète dans la carte de ses voyages. Très peu de ses visites apostoliques se sont déroulées dans des centres de pouvoir. À l’exception d’une visite au Parlement européen à Strasbourg (2014) et à Washington, DC et New York aux États-Unis (2015), ses destinations ont typiquement été les périphéries.

«Lors de ses voyages, François n’a pas hésité à mettre sa vie en danger»

Souvent, c’est par des gestes, et non par des discours, qu’il a fait passer des messages urgents. Pour exprimer sa conviction que Washington doit adopter une approche plus clémente en matière d’immigration, il a célébré la messe du côté mexicain de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Sa diplomatie était davantage celle d’un pasteur que celle d’un chef d’État.

Il n’a pas non plus hésité à mettre sa vie en danger, par exemple en République centrafricaine (2015), en Irak (2021) et aux Philippines (2015), où il a refusé de reporter un voyage alors qu’un violent typhon était annoncé.

Que pensez-vous de son approche des pays ayant des politiques d’immigration restrictives?

François a rencontré un certain nombre de chefs d’État qui adoptent une ligne dure en matière d’immigration. Cela va à l’encontre de l’une de ses principales préoccupations, à savoir le respect de la dignité des migrants. Malgré cela, que ce soit avec des dirigeants comme Viktor Orban ou Giorgia Meloni, il a toujours privilégié la même approche conciliante. Plutôt que de leur dire «Ne faites pas ça!», il a eu des gestes de reconnaissance envers les migrants.

«Je pense que la politique du pape François a été favorable aux catholiques chinois»

La messe à la frontière mexicaine a été l’un des gestes les plus forts en ce sens. L’objectif a toujours été d’envoyer un message d’empathie et de solidarité à ces populations. On l’a vu lorsqu’il a visité un camp de réfugiés à Lesbos et qu’il est revenu à Rome avec des réfugiés syriens dans son avion, ou lorsqu’il a accueilli des réfugiés ukrainiens à Rome, pris en charge par Sant’Egidio.

Certains ont pu dire que sa politique à l’égard de la Chine était trop conciliante, et que Rome était instrumentalisée par Pékin…..

Si le pape François a privilégié les relations avec la Chine, je pense que c’est au bénéfice de la communauté catholique de ce pays – quelque 12 millions de personnes. Sa diplomatie avec le Parti communiste a toujours été cohérente et respectueuse. En fait, il a obtenu plus que Benoît XVI ou Jean Paul II, y compris un accord provisoire en 2018, prolongé en 2020, en 2022 et en 2024 pour quatre ans pour la nomination des évêques. Cela a clarifié la question controversée des nominations d’évêques. À ce jour, onze évêques ont été nommés conjointement par Pékin et le Saint-Siège.

Quelles ont été les principales critiques?

L’opposition est venue principalement des responsables politiques américains et des néo-conservateurs au sein de l’Église. Il est intéressant de noter que ces mêmes personnes ont critiqué l’ouverture du Saint-Siège vers les pays communistes, qualifiée d’Ostpolitik. Dans le passé, les États-Unis et le Vatican ont collaboré à un rapprochement avec la Chine. Mais lorsque l’attitude de Washington a changé et que Pékin est devenu un adversaire, le Vatican a poursuivi son approche conciliante, conformément à sa diplomatie classique de dialogue continu. Sa principale préoccupation est de protéger les catholiques chinois de la persécution et de préserver les sacrements, qui nécessitent des évêques oints par le pape.

Mais l’accord avec la Chine protège-t-il réellement les catholiques du pays ? On entend encore parler de démolition d’églises…

Je dirais que les autorités chinoises se méfient davantage des protestants. Quant à la situation des catholiques, j’ai pu constater moi-même, lorsque je me suis rendu à Pékin pour Pâques l’année dernière, que les églises étaient bondées et que la ferveur était immense. En tout cas, il n’y avait pas de crainte de répression, et cela m’a beaucoup surpris. Donc, oui, je pense que la politique du pape François a été favorable aux catholiques chinois.

«Son action à l’égard du Vietnam est peu connue, mais très significative»

Le dialogue entre le Vatican et le Parti communiste est devenu de plus en plus concret sous le pontificat de Jorge Bergoglio. En témoignent les visites à Pékin d’évêques et de cardinaux représentant le Vatican et, plus récemment, la participation au Vatican de deux évêques chinois, par exemple au Synode sur la synodalité.

Qu’est-ce qui différencie la diplomatie de François de celle de ses prédécesseurs?

Benoît XVI et Jean Paul II étaient plus influencés par la guerre froide et la division binaire du monde. François, en tant que Sud-Américain, n’a pas été soumis à cela, ce qui l’a libéré d’un certain «carcan» idéologique. Il a ainsi pu être proactif dans ses relations avec les pays communistes tels que Cuba, la Chine et le Vietnam. Son action à l’égard de ce dernier pays est peu connue, mais très significative. Le fait que le Vatican et Hanoi se reconnaissent mutuellement et qu’un envoyé résident vive au Viêt Nam constitue un progrès encore inconcevable il y a seulement dix ans (cath.ch/rz).

Victor Gaetan est correspondant international principal pour le National Catholic Register, basé aux États-Unis. Il écrit également pour le magazine Foreign Affairs et The American Spectator. Il a contribué au Catholic News Service pendant plusieurs années.

Victor Gaetan est titulaire d’une licence en études ottomanes et byzantines de l’Université de la Sorbonne à Paris, d’une maîtrise de la Fletcher School of International Law and Diplomacy de l’Université de Tufts (Massachusetts) et d’un doctorat en idéologie de la littérature de la même université. Grand spécialiste de la géopolitique du Vatican, son livre God’s Diplomats: Pope Francis, Vatican Diplomacy, and America’s Armageddon a été publié en juillet 2021.

RZ

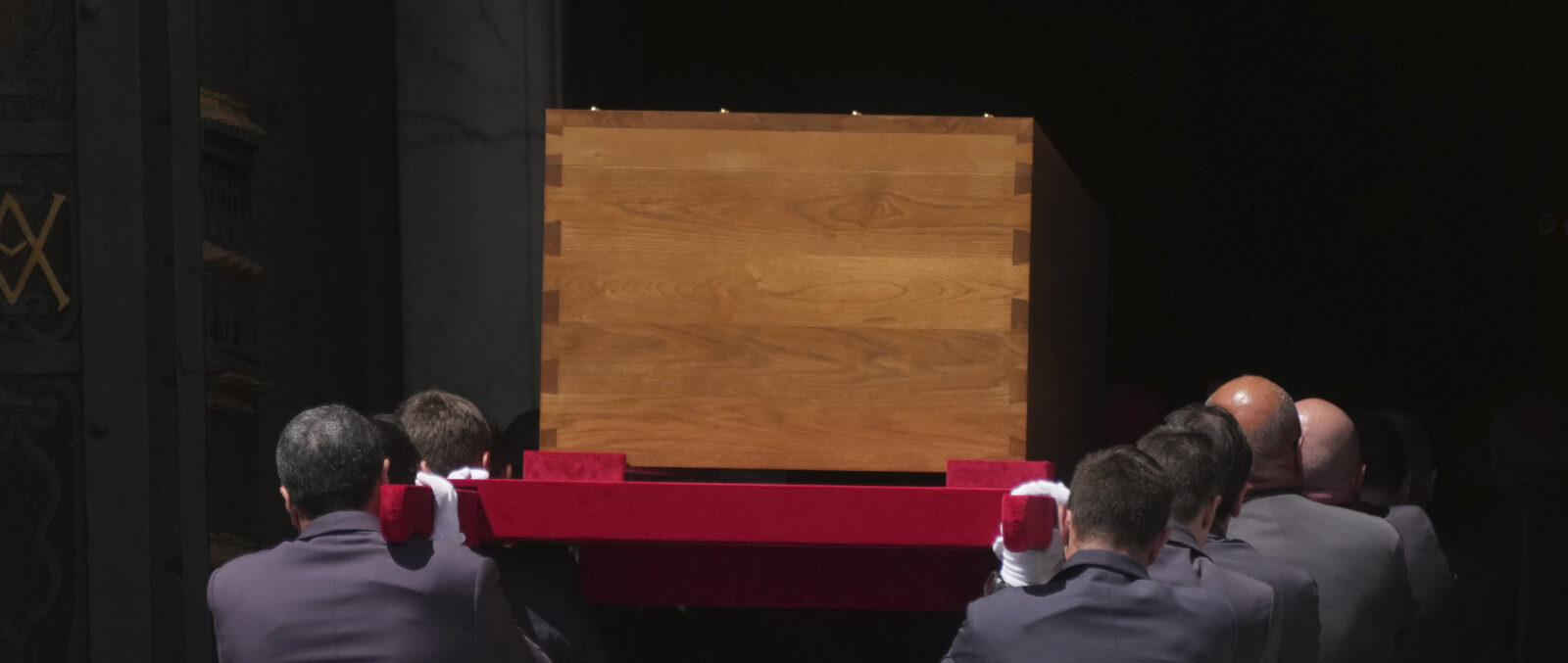

La nouvelle de la mort du pape François a été annoncée à 9h45, par le cardinal Kevin Farrell, Camerlingue de la Chambre apostolique, depuis la Maison Ste Marthe. Le pape François est décédé en ce lundi de Pâques, 21 avril 2025.