Olivier Catel: «J’ai voulu donner un message d’espoir pour Jérusalem»

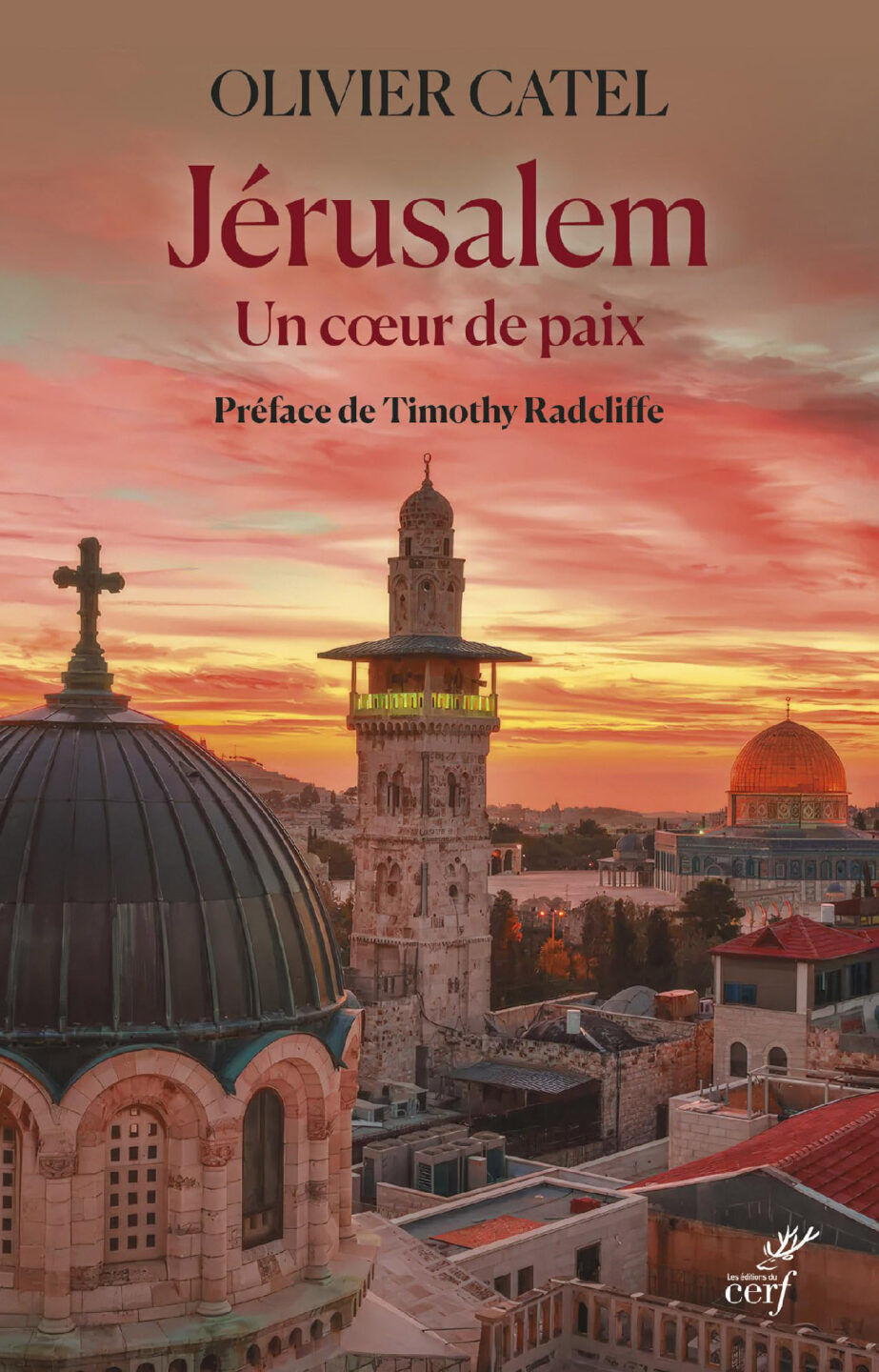

Frère dominicain installé dans la ville trois fois sainte, Olivier Catel appelle de ses vœux une Jérusalem où la paix est possible, malgré les tourments qui la font souffrir. Il l’explique dans un livre-hommage, Jérusalem, un cœur de paix (Ed. du Cerf).

Bien connu à Fribourg, où il a passé un an pour finir un master de théologie, Olivier Catel a rejoint en 2016 l’École biblique et archéologique française de Jérusalem, où il enseigne la lecture juive des Écritures. Dans Jérusalem, un cœur de paix, qu’il a écrit en Angleterre, il restitue avec sensibilité le quotidien, les divisions mais aussi le désir d’avenir des peuples juif et arabe. Et c’est avec le regard de l’habitant qu’il nous emmène dans une promenade commentée et méditative de la Ville sainte, qu’il parvient à nous rendre vibrante d’humanité.

Religieuse, sensorielle et mémorielle, il raconte l’expérience totale qu’est pour lui Jérusalem dans une série de chroniques que diffuse actuellement sur la RTS l’émission radio Hautes Fréquences. Car cette ville reflète à ses yeux la complexité du cœur humain, avec ses lieux saints comme ses divisions qui la déchirent. Face à elles, il nous invite à un travail d’unification interne mais aussi politique, pour avoir un cœur de paix, pour soi comme pour la ville.

Olivier Catel, pourquoi ce livre Jérusalem, un cœur de paix?

Ce livre est né il y a deux ans lors de mon séjour à Oxford, au début de la guerre entre Israël et Gaza. Beaucoup de gens me disaient combien cette terre était une terre de guerre et de violence. Très affecté par la situation, loin de la Terre sainte, je me suis dit que la Jérusalem que j’aimais était très différente du discours médiatique. J’ai voulu donner un message d’espoir, une Jérusalem où la paix est possible.

Mais est-il possible d’éradiquer les haines transmises de génération en génération?

La paix à Jérusalem sera possible quand la justice se sera installée, mais aussi quand Juifs et Arabes auront décidé d’entrer dans une démarche de pardon, ce qui est bien difficile. Ici, on n’entend que des discours de vengeance, ce qui provoque une escalade de la violence. Le rôle des chrétiens est avant tout de rappeler que le pardon existe et que le pardon libère. Le pardon est une arme de choix donnée par Jésus lui-même et qui définit sans doute l’ethos chrétien. Cela implique la justice, une forme d’oubli mais aussi un travail sur la mémoire: ici, la mémoire est tellement centrale qu’elle empêche de vivre dans le présent. Il faudra un certain oubli pour envisager un futur possible.

«La paix à Jérusalem sera possible quand Juifs et Arabes auront décidé d’entrer dans une démarche de pardon, ce qui est bien difficile.»

Que ressentez-vous lors de vos déambulations quotidiennes à Jérusalem?

J’ai passé des heures et des heures à marcher dans ses rues. Cette déambulation dans la vieille ville, avec ses quartiers, ses peuples, ses lieux de culte, est aussi à l’image de Jean-Jacques Rousseau une rêverie, prise entre les Écritures, l’histoire et finalement ma propre vie. Pour moi, l’expérience la plus forte dans Jérusalem est précisément de s’y perdre. On emprunte une petite ruelle et l’on se retrouve au milieu d’une cour sans issue. On aperçoit un peu l’intimité des gens qui vivent là, puis on fait demi-tour pour retrouver son chemin. C’est une belle image des déambulations dans notre cœur et dans notre esprit, avec ses passages sans issue et ses hésitations.

Vous vivez dans un couvent dominicain situé au milieu d’un quartier arabe, musulman. Vous dites pourtant avoir l’impression de vivre les uns à côté des autres sans se connaître. Est-ce douloureux?

Jérusalem est une ville de bulles et de murs. Notre couvent est entouré d’une grande muraille protégée par des barres de fer, ce qui rend difficile d’entrer en relation avec les autres. Pour un Européen, c’est très douloureux car on se sent définitivement étranger. Il faut donc essayer de construire des ponts, mais c’est vraiment très difficile, car peu d’entre nous parlent une des langues du pays et nous ne savons pas toujours comment entrer en matière avec les gens.

Vous l’écrivez, Jérusalem n’est pas le meilleur endroit pour se ressourcer, mais elle est sans conteste la source. Qu’entendez-vous par là?

La vie est fatigante à Jérusalem, le bruit est permanent sans parler des possibles émeutes ou alertes. Je suis arrivé à Jérusalem après une année à Fribourg, ce fut donc un grand changement. Cependant, Jérusalem reste la source car le pèlerin ou le visiteur peut ici goûter à l’humanité de Jésus. Notre Jésus reste souvent un concept, un personnage des évangiles. De plus, la théologie et le discours sur sa divinité peuvent nous faire oublier son humanité. Ici, il est possible de voir, de toucher et de sentir les lieux où Jésus a vécu. La Galilée, tout particulièrement, encore préservée, permet de voir Jésus sur les rives du lac, de contempler le coucher de soleil avec ses mille couleurs et de visiter Capharnaüm où Jésus a vécu et enseigné. C’est une belle manière de sentir cette présence de Jésus dans l’ordinaire de nos vies.

Vous me l’avez dit au téléphone, les alertes et les roquettes font partie de votre quotidien. Comment les communautés chrétiennes vivent la situation à Gaza?

Les communautés chrétiennes de Gaza, avec toute la population de Gaza, souffrent énormément de la guerre. De nombreux chrétiens, qui s’étaient pourtant réfugiés dans l’église de Gaza, sont morts. À Jérusalem, parmi nos employés arabes chrétiens, certains ont perdu des membres de leur famille à Gaza. La guerre résonne dans tout le pays, non seulement à Gaza, mais aussi en Israël et en Palestine. Côté israélien, la crise des otages continue de hanter la population israélienne. C’est sans compter et sans oublier le drame du 7 octobre.

En ce temps de Carême, vous venez aussi de publier Jeûner avec la Bible, dans lequel vous militez pour redécouvrir la dimension communautaire du jeûne. Que peut-elle apporter, selon vous?

Nouveauté de mon approche ou redécouverte d’un sens ancien: le jeûne est une manière d’entrer dans la communion des saints en ayant une action sociale. Il nous faut redécouvrir cette dimension collective et sociale. Contrairement aux conceptions modernes, le jeûne n’est pas un exercice de bien-être pour se sentir mieux dans son corps ou une recherche personnelle ou encore un exercice purement ascétique pour me rapprocher de Dieu. Le jeûne chrétien est collectif, social et donne toute sa place au pauvre et au prochain. En me privant volontairement, je remplis le manque du pauvre qui a faim involontairement. Ce pauvre, nourri et reconnaissant, demande à Dieu de me combler de grâces. Je me trouve alors rempli de Dieu.

«Le jeûne chrétien est collectif, social et donne toute sa place au pauvre et au prochain.»

Est-ce la pratique du jeûne des autres religions que vous observez à Jérusalem qui vous a inspiré cette réflexion?

Oui, le ramadan en particulier mais aussi le jeûne de Kippour m’ont fait comprendre que la dimension collective et communautaire manquait tellement au christianisme.

Pour Pâques, quel message souhaiteriez-vous adressez depuis Jérusalem, alors que le conflit au Proche-Orient se poursuit?

Il faut continuer de prier pour la paix à Jérusalem, pour que les dirigeants politiques reviennent à la raison et arrêtent de sacrifier leur peuple sur l’autel de leur égoïsme. J’invite aussi les lecteurs à avoir un cœur ouvert aux souffrances, non seulement des Palestiniens mais aussi des Israéliens, à combattre pour la justice mais sans la haine des uns ou des autres. Je les invite aussi à comprendre que la situation est difficile, tellement complexe, et que ce n’est qu’en acceptant l’histoire des uns et des autres, certes de manière critique, que nous pourrons les aider à ne pas causer le malheur de l’autre, ni leur propre malheur. Soyez des ambassadeurs de la justice mais aussi du pardon pour que la paix arrive en Terre sainte. (cath.ch/cp/bh)

Jérusalem, un cœur de paix, Olivier Catel, éd. du Cerf, nov. 2024

Jeûner avec la Bible, Olivier Catel, éd. du Cerf, février 2025

Retrouvez Olivier Catel dans Jérusalem vit en moi, une série de chroniques proposées par Carole Pirker, diffusées jusqu’à Pâques dans l’émission radio «Hautes Fréquences», en podcast ou via l’App Play RTS, sur smartphone.