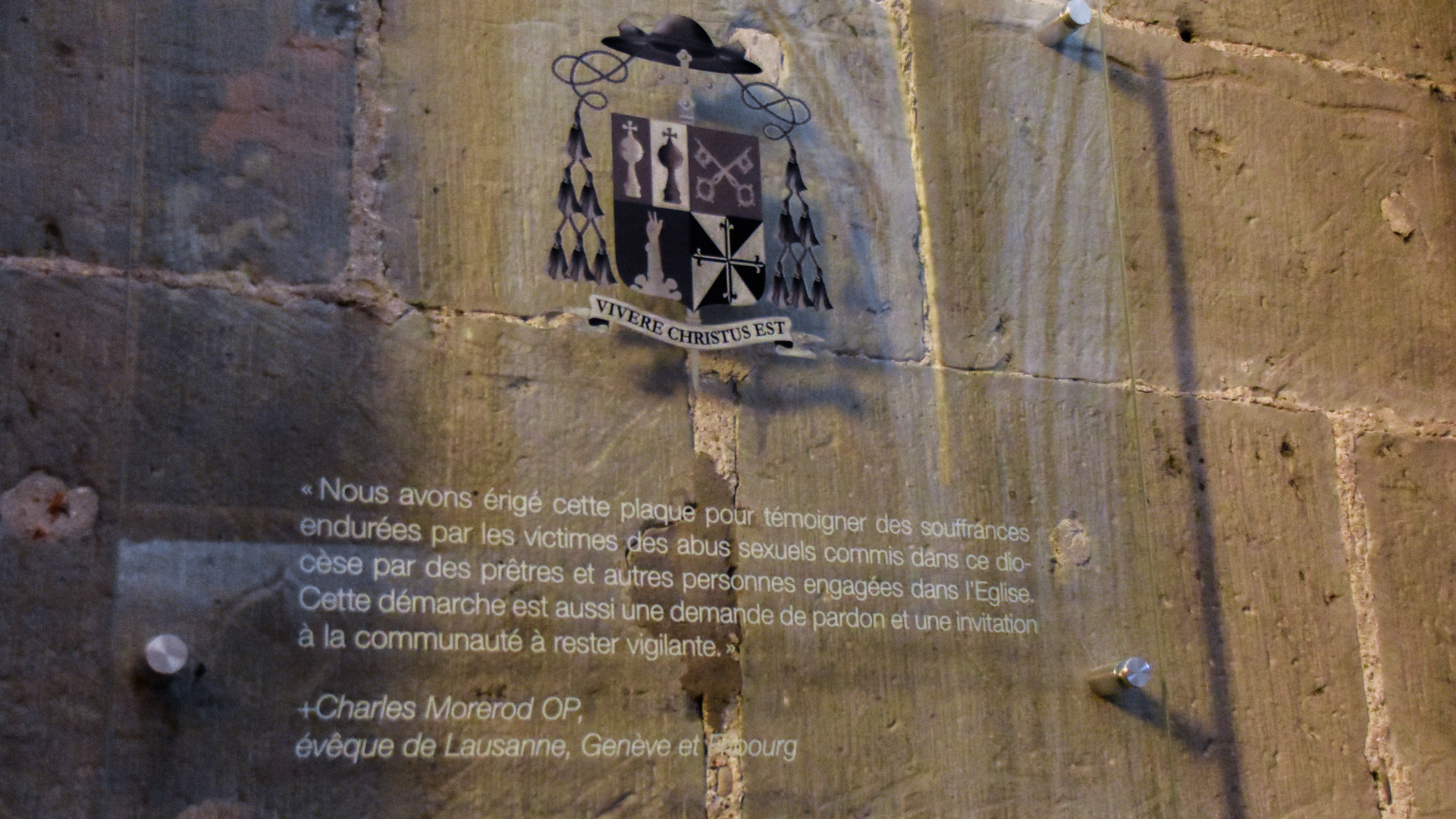

Astrid Kaptijn: «Le pape est sensible aux attentes des victimes d'abus»

L’annonce par le pape François, le 19 décembre 2019, de l’abolition du secret pontifical dans le cas d’abus sexuels sur mineurs a été un geste symbolique fort envers les victimes. Pour en comprendre les implications concrètes, cath.ch a rencontré Astrid Kaptijn, professeure de droit canonique à l’Université de Fribourg.

Pour mieux comprendre la portée juridique de son abolition, il semble utile de rappeler l’origine et la définition du secret pontifical.

La définition actuelle du secret pontifical remonte à l’instruction publiée, en 1974, par la Secrétairerie d’Etat. Son domaine est assez vaste. Il concerne d’abord le personnel de la curie romaine, tenu au secret dans l’accomplissement de ses tâches. Il touche ensuite la procédure de nomination des évêques et le travail diplomatique des nonces apostoliques. Dans tous ces domaines, le secret pontifical reste en vigueur.

«Les victimes auront le droit d’être informées sur le procès et la sanction. C’est nouveau.»

Le rescrit du pape François du 19 décembre 2019 déroge de la discipline précédente sur un seul point en précisant que les dénonciations, les procès et les décisions dans les cas d’abus sexuels sur mineurs ou sur des personnes vulnérables ainsi que dans les cas de pédo-pornographie, commis par un clerc ou par un religieux/-se, ne sont pas couverts par le secret pontifical. Mais le texte ne donne pas davantage de précisions.

En quoi cette mesure est-elle un changement important?

Elle l’est dans le sens où le pape se montre sensible aux demandes d’information et de transparence venant en particulier des victimes. Elles auront le droit d’être informées sur le procès et la sanction. C’est nouveau.

Astrid Kaptijn

Astrid Kaptijn est professeure ordinaire de droit canonique à la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg depuis 2010. Elle a fait ses études de théologie à Amsterdam, de droit canonique latin à Strasbourg et à l’Institut catholique de Paris.

Elle a obtenu en outre une licence en droit canonique des Eglises catholiques orientales à l’Institut Pontifical Oriental à Rome. Spécialiste du droit des Eglises catholiques orientales, elle enseigne régulièrement à Paris, à Louvain, en Belgique, et à Yaoundé, au Cameroun. Née en 1962, à Heemstede, aux Pays-Bas, elle est mariée et mère de deux enfants.

Qui pourra en bénéficier? Quelles peuvent être les personnes concernées?

Toutes les personnes directement touchées devraient avoir accès au dossier en particulier les victimes et leurs avocats, mais aussi les avocats des prêtres mis en cause. Cela ouvre une porte, mais l’autorité compétente n’a aucune obligation de donner spontanément des informations. L’accès à ces données ne sera évidemment pas public.

Il y a néanmoins une différence assez importante avec la justice civile. Le droit canon n’offre pas aux victimes la possibilité de se constituer partie civile. Le procès et le jugement restent une affaire traitée entre l’autorité ecclésiastique et l’auteur du délit. Le promoteur de justice, qui correspond au procureur, agit pour défendre le bien de l’Eglise mis en cause par le délit commis, mais la victime n’est pas partie au procès.

Pour l’heure, il n’existe pas de normes d’application.

Elles pourraient venir de la Secrétairerie d’Etat ou de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le code de droit canon contient un certain nombre d’indications de procédure mais rien sur le secret pontifical.

Le pape François a ordonné une entrée en vigueur immédiate de la mesure.

Cela signifie que la levée du secret pontifical concerne les procès actuellement en cours. L’autorité responsable ne peut plus refuser une information en invoquant ce secret. A mon avis, le rescrit n’a cependant pas d’effet rétroactif pour les causes anciennes déjà jugées dont les documents se trouvent dans les archives.

Puisqu’il n’y a plus besoin d’en référer au pape, qui peut accorder l’accès à ces informations?

Le texte utilise le terme générique d’autorité compétente. Si l’accusation vise un prêtre diocésain, l’autorité compétente est l’évêque. Si c’est un religieux/-se, ce sera son/sa supérieur. Lorsqu’une plainte est déposée, l’évêque doit ouvrir une enquête préliminaire. Quand les éléments paraissent suffisants, il a, depuis 2010, l’obligation de le signaler à la Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) qui détermine si un procès est nécessaire. La CDF décide alors si elle conduit elle-même le procès ou si elle renvoie l’affaire à l’évêque diocésain ou encore à un autre évêque.

Le droit canon prévoit deux types de procédures: le procès pénal devant un tribunal qui aboutit à une sentence ou le procès par décret extra-judiciaire (ou administratif). Dans le dernier cas, l’évêque s’entoure de deux assesseurs et prononce la décision par voie de décret.

Les conférences épiscopales nationales auront-elles un rôle à jouer?

La conférence épiscopale peut établir des normes de droit particulier. Ces questions sont liées à la justice civile qui est différente selon les pays. Rome propose des principes et un cadre, mais ne peut pas tout détailler.

L’Eglise conserve l’idée que la personne peut faire un ‘faux pas’ mais peut aussi se corriger.»

Lors de l’annonce de la levée du secret pontifical, diverses voix ont évoqué le droit des communautés à être informées.

C’est un domaine qui reste à explorer. Je pense qu’il pourrait aussi y avoir une obligation d’informer. Depuis les années où l’on est confronté aux affaires d’abus, l’attention s’est d’abord focalisée sur les auteurs des délits, puis petit-à-petit sur les victimes et enfin sur les communautés qui sont elles aussi blessées par ces agissements. Il y a eu aussi quelques cas de suicides de prêtres accusés d’abus, ce qui aggrave la blessure. C’est toute la problématique de la culpabilité, de la réparation et de la réconciliation au sein des communautés. Mais la prise de conscience est, à quelques exceptions près, encore assez peu répandue au niveau des autorités ecclésiastiques.

En Amérique du nord, la publication de listes de noms de prêtres abuseurs est courante. Faudrait-il le faire plus largement?

C’est très délicat. Surtout dans l’Eglise où l’on conserve l’idée que la personne peut faire un ‘faux pas’ mais peut aussi se corriger. Le but d’un procès canonique est non seulement de réparer le scandale et de rétablir la justice mais aussi d’inviter le coupable à se repentir et à s’amender. Cela devient compliqué au moment où on publie des noms, car l’affaire va alors poursuivre la personne pour sa vie entière. Il faut, en tous les cas, examiner le bien que pourrait apporter une publication pour la victime et la communauté et éviter la récidive.

C’est aussi lié à une question qui trouve difficilement réponse. Un pédophile peut-il guérir de sa pathologie? J’ai été très étonnée d’apprendre que Bernard Preynat a affirmé avoir cessé de tels comportements à un moment donné. Cela semble vrai, dans la mesure où effectivement il n’y a plus eu aucune dénonciation. Il affirme aussi y être parvenu par un effort de volonté personnelle. Vu l’ampleur des actes commis et donc la force de cette pulsion, cela me semble étonnant.

La levée du secret pontifical postule aussi une collaboration élargie avec l’autorité civile.

Le rescrit du pape parle assez sommairement de l’obligation de respecter les normes établies par les législations nationales. Cela concerne non seulement l’exécution des requêtes des autorités judiciaires, par exemple pour un partage d’informations, mais aussi tout particulièrement l’obligation de signalement, qui est l’enjeu de l’affaire Barbarin, en France. L’archidiocèse de Paris, suivi par d’autres, a établi des conventions avec la justice.

Je reste cependant un peu partagée. Je comprends qu’il faut honorer les obligations de la législation civile. L’Eglise ne peut s’y soustraire. Mais en même temps l’Eglise a son propre système juridique. Il faut essayer d’honorer les deux.

La collaboration devrait aussi être réciproque.

Oui souvent l’Eglise n’a pas les moyens pour mener des enquêtes. Dans certains cas, elle préfère donc attendre que la justice civile fasse d’abord le travail avant de prononcer elle-même une sanction.

Enfin seule l’Eglise peut juger en ce qui la concerne. Par exemple, elle seule peut prononcer le renvoi de l’Etat clérical ou la suspension de ministère ou de célébration des sacrements. Elle peut aussi sanctionner des comportements qui ne sont pas répréhensibles aux yeux de la loi civile, par exemple à l’égard des sacrements ou l’avortement. Chacun doit conserver sa compétence.

«La notion d’emprise est assez difficile à définir légalement.»

Qu’en est-il de la jurisprudence?

C’est aussi un vrai problème. La jurisprudence n’est pas publiée. Elle n’est pas accessible. Cela devrait changer, car elle aiderait à mieux comprendre les choses. Les avocats en ont besoin. Prenons par exemple un cas d’abus commis sous l’effet de l’alcool. Comment savoir si et dans quelle mesure cela peut être une circonstance atténuante? Pouvoir comparer les cas est très utile au progrès du droit.

La révélation des abus sur les religieuses a suscité une vive indignation. Pourraient-elles être considérées en tant que personnes vulnérables?

Oui, mais dans ce cas, il faudra prouver que la personne était bien vulnérable au moment des faits. C’est en relation avec la notion d’emprise qui est assez difficile à définir légalement. Or le droit a besoin de définitions claires. Il s’agit de vérifier l’état de dépendance et l’incapacité à dire ‘non’ dans un contexte particulier. En écoutant ce genre de témoignage, la première réaction est souvent de dire: «mais comment à-t-elle pu accepter une chose pareille?» La question est exactement là. C’est encore plus délicat lorsque l’abuseur s’est appuyé sur la Bible employant un discours mystique et sur son statut de prêtre.

Dans son récent livre intitulé Ettouffée Sophie Ducrey raconte très bien sa difficulté à admettre dans un premier temps que le prêtre en question n’était pas animé de bonnes intentions à son égard. Lorsqu’elle le comprend, elle continue à garder sa confiance envers les supérieurs religieux de qui elle attend des sanctions. Rien ne vient, mais elle maintient sa confiance dans les autorités de l’Eglise. «Si le supérieur n’agit pas, l’évêque interviendra», se dit-elle. Son chemin de libération a été long et difficile.

Les procès de prêtres abuseurs ont aussi soulevé la question de la séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire dans l’Eglise.

L’évêque, ou le supérieur religieux, a la charge de l’enquête préliminaire contre un prêtre dont il est le ‘père’ au sens spirituel. Certains disent: «Je ne peux pas faire cela moi-même. Je ne peux pas avoir ce double rôle. Cette personne à qui je devrai peut-être appliquer des sanctions reste mon confrère dans le sacerdoce ou la communauté.» Cette situation ambiguë doit nous faire réfléchir à une forme de séparation des pouvoirs. Je constate aussi une prise de conscience croissante de l’Eglise sur l’intérêt de faire appel à des spécialistes laïcs sur ces questions. Il s’agit aussi de montrer qu’une enquête ou un procès peuvent être vraiment indépendants.

«Pour beaucoup de gens, ce ne sont peut-être encore que des petits pas. Mais chaque pas compte.»

Une piste, proposée par certains canonistes, pourrait être la création de tribunaux spéciaux, composés de laïcs, au niveau national ou régional.

L’évêque pourrait déléguer cette tâche, tout en exerçant une vigilance. Mais pour l’heure, les évêques me semblent encore résistants à cette idée. Des mesures telles que celles prises par le pape en 2019, ouvrant certaines fonctions judiciaires exercées au tribunal apostolique suprême de la CDF aux laïcs, introduisent cependant une flexibilité qui n’existait pas auparavant.

Globalement, on ne peut pas dire que l’Eglise ne prend pas la chose au sérieux.

L’avalanche de textes et de documents des dernières années le montre. Tout n’est pas encore idéal, il reste beaucoup à faire. Pour beaucoup de gens, ce ne sont peut-être encore que des petits pas. Mais chaque pas compte. (cath.ch/mp)

Membre de la CIASE

Outre son activité de professeur à l’Université de Fribourg, Astrid Kaptijn est membre de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) mise sur pied en 2019 par la Conférence des évêques et la Conférence des religieux et religieuses de France.

«J’ai été sollicitée par le président Jean-Marc Sauvé. Il cherchait un professeur de droit canon qui ne soit pas prêtre, ce qui n’existe pratiquement pas en France.

La CIASE a trois missions principales. La première est de faire un inventaire des cas de 1950 à 2018. La deuxième est d’examiner comment ces cas ont été traités, de voir si et comment les normes ont été appliquées. Enfin à partir des deux premières, la troisième mission consiste à établir des recommandations pour l’Eglise en France.

La CIASE rassemble des personnalités de diverses disciplines: droit, protection de l’enfance, psychiatrie, médecine, santé, éducation, travail social, histoire, sociologie et aussi théologie et droit canon. Elle se réunit une fois par mois en séance plénière pour débattre des questions générales. Et recevoir également les responsables de différentes institutions dans l’Eglise et des experts.

Ses groupes de travail planchent par exemple sur les questions, de théologie, de gouvernance de l’Eglise, sur l’articulation entre le droit canonique et le droit national, la psychologie des auteurs d’abus, les recherches d’archives etc. Un groupe se consacre aussi à l’audition des victimes.

Nous avons commencé le travail il y a un an. En principe le mandat est limité à deux ans, mais il reste beaucoup à faire: A l’issue de son travail la CIASE publiera un rapport et émettra ses recommandations.» MP