À Marseille le pape compte récolter les fruits de Bari et de Florence

À Marseille, le pape François vient avant tout pour clore les travaux des Rencontres méditerranéennes, un sommet organisé par l’archidiocèse phocéen avec la participation d’évêques et de jeunes du pourtour méditerranéen. Ce format trouve son origine dans deux précédents sommets, organisés en Italie, à Bari et Florence en 2020 et 2022. I.MEDIA revient sur ces précédentes rencontres auxquelles elle a participé.

Bari 2020, le coup d’envoi

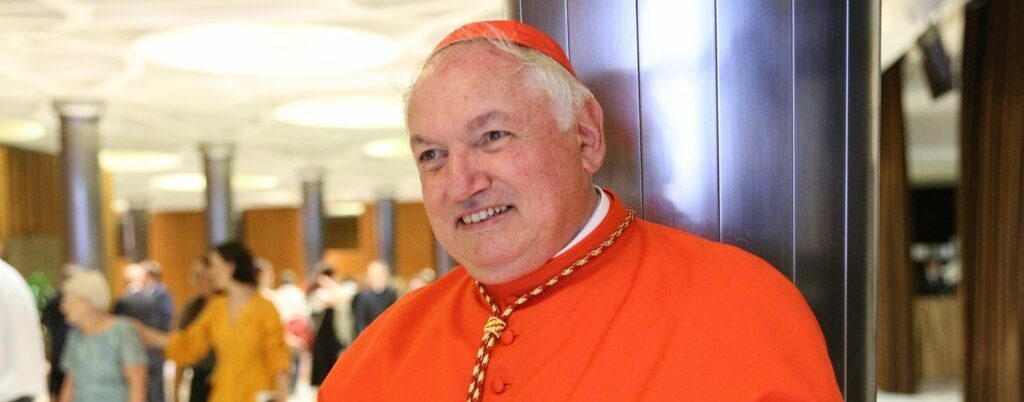

Intitulée « Méditerranée, frontière de la paix », la rencontre de Bari, qui s’est tenue dans la cité apulienne en février 2020, est à l’origine un projet porté par le cardinal Gualtiero Bassetti, alors président de la Conférence des évêques d’Italie. Financé par les évêques italiens, ce sommet a pour but principal de faire se rencontrer des évêques, qui, si leurs diocèses bordent la même Mare Nostrum, ne se connaissaient pas.

Bari, cité orientale, géographiquement comme spirituellement du fait de la présence de la tombe de saint Nicolas de Myre, est alors choisie. Ils seront en tout une cinquantaine à participer à ce « synode des évêques méditerranéens », en provenance d’une vingtaine de pays, dont Mgr Jean-Marc Aveline, nommé archevêque de Marseille six mois auparavant. Soucieux de soutenir cette initiative, le pape François accepte l’invitation des évêques italiens, et vient clore la rencontre.

Dans son discours aux évêques, il a fermement condamné la «rhétorique de l’affrontement des civilisations» et le populisme qui utilise la crise migratoire pour dresser les populations les unes contre les autres. Au contraire, le pontife défend une théologie de la Méditerranée, la décrivant comme une «théologie de l’accueil». Et il appelle à ce que cette rencontre soit le «début d’un processus», mettant en avant la nature synodale de ce rassemblement.

Florence 2022, un rendez-vous manqué

Deux ans plus tard, après la crise pandémique, la Conférence des évêques d’Italie, encore dirigée par le cardinal Bassetti, décide d’honorer le souhait du pape en organisant un second sommet dans la capitale toscane. Innovation de l’époque : en plus d’une soixantaine d’évêques, ce sont une soixantaine de maires qui viendront participer au sommet, baptisé « Méditerranée, frontière de paix 2 ».

Malgré ce format plus ambitieux, pensé sur le modèle des rencontres initiées après-guerre par le « saint maire » de Florence Giorgio La Pira, l’événement reste trop majoritairement italien – ils forment plus de la moitié des participants. Et le pape François, une nouvelle fois attendu, annule tout simplement sa venue alors que le sommet vient de commencer, en raison officiellement de fortes douleurs au genou qui le forcent à se déplacer en fauteuil roulant les mois suivants.

Mais le sommet qui se tient du 23 au 27 février est surtout perturbé par l’invasion de l’Ukraine par les armées russes, initiée le 24 février. Le pontife mobilise alors toutes ses forces pour tenter d’endiguer l’escalade de la violence. Le sommet et sa « charte de Florence », cosignée par les évêques et les maires pour défendre une meilleure implication des autorités locales dans les grandes questions méditerranéennes, passe dès lors inaperçu.

Marseille, une nouvelle formule

Selon le cardinal Aveline, c’est le cardinal Bassetti qui, prenant note de son intérêt particulier pour ces sommets et de sa proximité avec le pape, lui propose de travailler à une nouvelle rencontre en Afrique du Nord ou au Proche-Orient. Mais la chose s’avère finalement trop complexe, pour des raisons de sécurité notamment. À Florence, le maire de Marseille Benoît Payan et son évêque tombent alors d’accord pour organiser la rencontre dans leur ville.

Le format des « Rencontres méditerranéennes » de Marseille, nouveau nom du sommet, reste avant tout une rencontre d’évêques du pourtour méditerranéen. Mais sont prévues quatre innovations. Tout d’abord, la participation de maires n’est pas maintenue, et remplacée par des étudiants de toute la Méditerranée, qui se sont préparés à cette rencontre pour dialoguer entre eux et avec les évêques. « Il y aura des jeunes Israéliens et Palestiniens, Marocains et Algériens, Grecs et Turcs », annonce le cardinal Aveline.

L’évêque de Marseille insiste aussi pour que l’événement promeuve une vision de la Méditerranée non comme frontière entre deux mondes (nord et sud) mais comme bassin disposant de cinq rives : nord-africaine, du Proche-Orient, de la mer Noire, de la péninsule balkanique et d’Europe du Sud, afin « d’élargir la vision d’ensemble » de la Méditerranée. « Une goutte du Dniepr se mêle un jour à une goutte du Nil, et à une goutte du Pô, et à une goutte du Rhône, et tout cela finit à Gibraltar », affirme-t-il encore.

Troisième innovation : la réflexion des jeunes et des évêques est resserrée à quatre thématiques : les questions économiques et sociales ; l’écologie ; les migrations ; et les tensions géopolitiques. Enfin, les Rencontres vont de pair avec un Festival de la Méditerranée, un ensemble de manifestations culturelles visant à sensibiliser le grand public. (cath.ch/imedia/cd/mp)

Le Vatican l’avait annoncé. Les 22 et 23 septembre prochains, le pape François ne se rendra pas en France, mais à Marseille. Une visite spécifique dédiée en priorité à la Méditerranée et à l’émigration. Cath.ch vous propose un dossier qui aborde ce voyage sous différemts angles.