L’IA donne la migraine aux enseignants

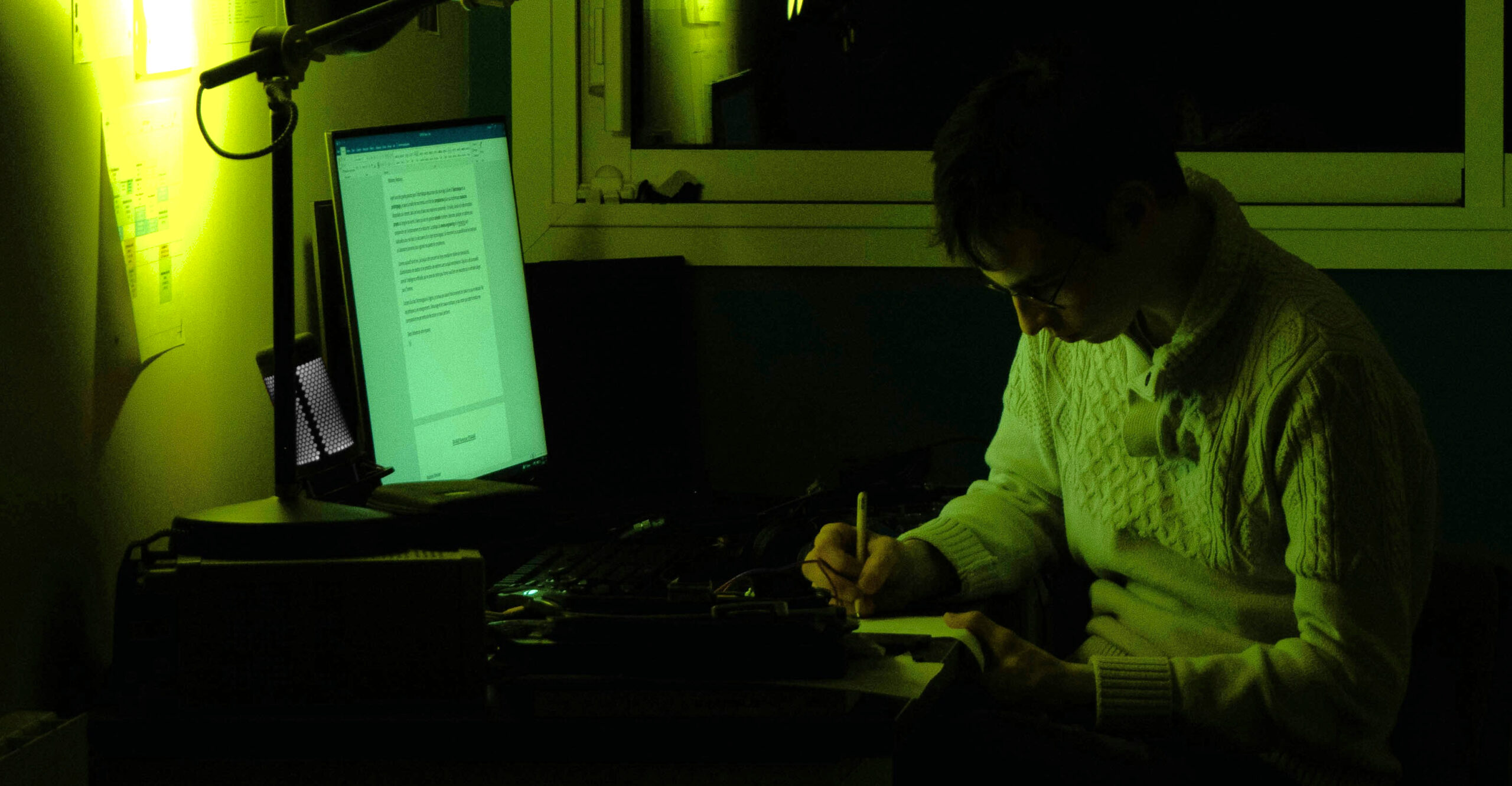

Le début du printemps laisse entrevoir la fin de l’année scolaire et académique avec son lot de travaux, pour certains à rendre, pour d’autres à corriger. Chacun est tributaire des contraintes de temps, de compétence et d’énergie qu’il peut mobiliser.

Depuis toujours, des générations d’étudiants et d’enseignants s’évertuent à mettre sur pied des stratégies pour optimiser le couple ressources/résultats. Certaines de ces stratégies n’excluent pas le recours plus ou moins étendu à des aides extérieures. Pour décourager la transgression des lignes rouges, la majorité des institutions d’enseignement supérieur exigent des étudiants qu’ils attestent sur l’honneur et par écrit qu’ils sont bien les auteurs du travail en question et que ce dernier a été réalisé dans le respect des principes de l’intégrité scientifique; le contrevenant s’exposant à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’expulsion pure et simple.

Cette démarche vise à minimiser le risque du recours à un tiers rémunéré pour rédiger le travail tout comme le risque de piller, sans les citer convenablement, les œuvres d’autrui. Il incombe à l’enseignant d’être vigilant et compétent pour veiller au respect effectif de ces principes et, le cas échéant, de déclencher la procédure disciplinaire.

«Avant le ‘copier & coller’, il y avait au moins l’étape de la transcription qui impliquait une lecture attentive»

Les avancées de la digitalisation ont progressivement sapé les fondements de la répartition des devoirs et obligations dont il vient d’être question. Dans un premier temps, l’extension des ressources accessibles sur la toile – moyennant quelques clics – a facilité l’accès de l’étudiant à une information beaucoup plus étendue avec, à la clé, la tentation du «copier & coller». Ceci a singulièrement compliqué la tâche de l’enseignant pour ce qui est du contrôle des sources.

Parallèlement, l’étudiant s’est rendu compte que le travail critique de hiérarchisation et de structuration de l’information – disponible en vrac en ligne – demandait beaucoup plus de temps. Cette évolution oblige à reconsidérer la notion «d’auteur» – que le Grand Robert définit comme la cause première, ou origine d’une œuvre – et celle de «l’intégrité scientifique». Comment apprécier l’originalité d’un collage d’emprunts à des textes préexistants, même si le tout fait sens? Dans le monde d’avant le «copier & coller», il y avait au moins l’étape de la transcription qui impliquait une lecture attentive des passages en question, donc la garantie de leur assimilation par l’étudiant.

«Le recours à l’IA est omniprésent, particulièrement auprès des jeunes qui le considèrent comme naturel»

Une partie de la réponse au défi du plagiat tous azimuts est venue avec les logiciels de détection. En passant le travail dans la «moulinette», le programme met en exergue les passages que l’auteur aurait «oublié» de référencer correctement. Cette avancée pose de nouvelles questions: notamment, quel est le seuil total d’emprunts admissible, quel seuil pour chaque source utilisée, que faire de paraphrases, et plus généralement, est-ce que les seuils quantitatifs doivent avoir le dernier mot, ou est-ce que le dernier mot ne devrait pas revenir à l’enseignant.

Ces questions sont d’autant plus pertinentes que les programmes, dans leur majorité, ne recherchent que la partie librement accessible de l’internet, laissant de côté l’essentiel des ressources sous copyright, tels que les livres récents et les revues scientifiques.

L’arrivée massive de l’IA brouille, une fois de plus les fronts, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord parce que le recours à ces technologies est omniprésent, particulièrement auprès des jeunes qui le considèrent comme naturel, donc moins inhibé par des considérations éthiques. Ensuite, parce qu’il y a mille manières d’utiliser l’IA dans la recherche et la rédaction d’un travail. Cela va d’une recherche biblio et webo-graphique, au toilettage linguistique, ou à la traduction, en passant par la rédaction de parties ou de la totalité du texte. Au regard de ces possibilités de co-opération homme/machine, la qualité d’auteur et la notion d’intégrité doivent être à nouveau reconsidérées.

«À l’instar des outils anti-plagiat, ces programmes se vantent de détecter et de quantifier le recours à l’IA»

Finalement, vient la question des outils de détection de l’IA. A l’instar des outils anti-plagiat, ces programmes se ventent de détecter et de quantifier le recours à l’IA. Voulant tester le produit, j’ai soumis récemment à l’expertise un de mes textes. Dans un premier temps, j’ai été rassuré par le verdict du 100% humain. J’ai ensuite prolongé l’expérience en demandant à un autre outil «d’améliorer» mon texte, ce qu’il a fait en intervenant dans presque toutes les phrases. Le texte est resté parfaitement lisible, mais il a perdu en précision, en vivacité et en couleurs – c’est l’auteur qui parle. Je l’ai ensuite soumis au détecteur. Le second verdict, 80% machine.

Je me suis posé la question quel aurait été mon sort, si mon travail (après intervention de l’IA) devait être apprécié par un enseignant utilisant les outils de détection mentionnés plus haut. Cela d’autant plus que j’aurais certainement, en toute bonne foi, signé la déclaration sur l’honneur.

Paul H. Dembinski

2 avril 2025

Les droits de l’ensemble des contenus de ce site sont déposés à Cath-Info. Toute diffusion de texte, de son ou d’image sur quelque support que ce soit est payante. L’enregistrement dans d’autres bases de données est interdit.