La place des femmes dans l'Eglise? »Quelque chose est en marche»

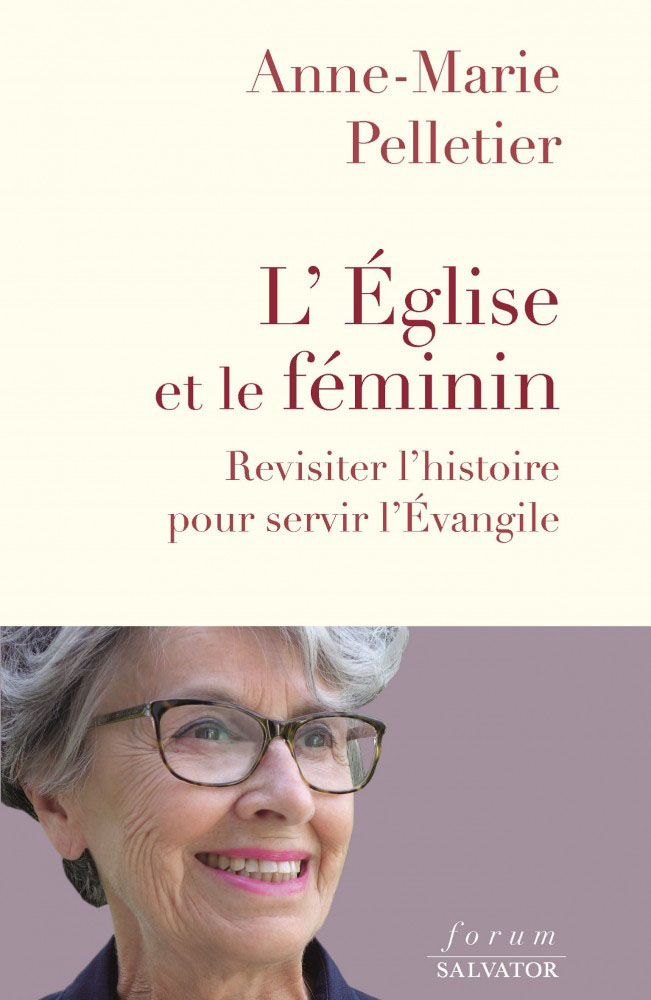

Anne-Marie Pelletier est l’une des (trop rares) théologiennes bénéficiant d’une réelle reconnaissance dans le monde catholique. Agrégée de lettres, docteure en sciences des religions, elle a consacré une partie de ses travaux à la place des femmes dans l’Église. Dans L’Église et le féminin*, elle revisite la Tradition en vue de la dégager de certains préjugés culturels sur les femmes.

Christophe Herinckx/Dimanche

Les femmes avaient-elles des «fonctions» identiques aux hommes lors de la naissance des premières communautés chrétiennes? Pour Anne-Marie Pelletier, cette question implique le risque de projeter des réalités d’aujourd’hui sur le passé. Pour cette spécialiste de la Bible, il n’en demeure pas moins que le Nouveau Testament affirme l’égalité fondamentale des hommes et des femmes. Très vite, cependant, la culture patriarcale méditerranéenne va influencer les premières communautés chrétiennes, avec pour conséquence une discrimination des femmes. Aujourd’hui, il convient donc de discerner, à la lumière de l’Évangile, ce qui est essentiel et accessoire dans la Tradition. Avec, à la clé, une régénération des ministères dans l’Église, ce qui concerne tant les femmes que les hommes.

Peut-on affirmer que la place des femmes dans l’Église a évolué de façon positive ces dernières années, en particulier sous le pontificat de François?

Anne-Marie Pelletier: Le premier constat qui s’impose est celui de l’actualité grandissante du questionnement sur la situation des femmes dans l’Église. La parole libérée à la faveur du travail synodal atteste incontestablement que la question est prioritaire dans les communautés chrétiennes. Le magistère, aux prises avec l’avenir de l’Église dans une conjoncture complexe et inquiétante, ne peut pas l’ignorer.

Dès le début de son pontificat, le pape François a signifié par des paroles et des gestes qu’il était particulièrement sensible à cette urgence. Dès sa première année, il a multiplié les déclarations à ce sujet, appelé à des approfondissements théologiques. Depuis, se sont succédé des nominations tout à fait inédites de femmes à des postes rigoureusement réservés aux clercs, et cela jusque dans la Curie. Ainsi, par exemple, une femme a été nommée à la Secrétairerie d’État du Saint-Siège en janvier 2020. Une autre a été promue secrétaire du Dicastère pour le développement humain intégral. Une femme encore a été désignée sous-secrétaire du prochain synode des évêques. Du jamais vu, qui ne peut être sans conséquences, même si, comme le pape aime le redire d’ailleurs, des aménagements fonctionnels n’épuisent pas les réponses à apporter à «la question des femmes».

«De façon exemplaire en Belgique et en Suisse romande, des femmes reçoivent des charges de déléguées épiscopales.»

On constate aussi que des diocèses s’ouvrent à des collaborations encore inimaginables il y a quelques années. Des laïcs, au masculin et au féminin, entrent dans le conseil d’évêques, interviennent dans la gouvernance aux côtés des vicaires généraux. De façon exemplaire en Belgique et en Suisse romande, des femmes reçoivent des charges de déléguées épiscopales. Ces évolutions sont de nature à renouveler le fonctionnement de l’Église institutionnelle. Cependant, à mes yeux, elles ne peuvent pas dispenser d’avancer aussi sur un ensemble des questions de fond qui s’imposent à l’Église sommée de se réinventer avec une vraie audace évangélique.

Diriez-vous que la Bible et la Tradition comprennent des préjugés misogynes?

Comment en douter? Je dirais même, comment en être surpris? Depuis toujours, la révélation biblique se formule dans l’espace de sociétés marquées par une dissymétrie quasiment ontologique (qui touche à l’être même, ndlr) entre hommes et femmes. Le message des Écritures passe par des mots humains, il assume donc tout ce que notre langage charrie nécessairement de représentations, donc aussi de préjugés, tout spécialement quand il s’agit de la relation entre les sexes. Le Nouveau Testament n’échappe pas à cette réalité. D’ailleurs, ce que l’on désigne comme «mystère de l’Incarnation» a bien un rapport avec cet entremêlement du plus humain et du plus divin au sein de la Parole de Dieu.

Évidemment, quand il s’agit de misogynie, les choses restent invisibles tant que ce sont des hommes seulement qui sont les interprètes et les pédagogues de la foi, tant que ce sont eux qui, seuls, ont autorité dans l’institution ecclésiale. Dès lors que des chrétiennes se mettent à exister en nom propre et, je dirais, en voix propre, dès lors qu’elles s’expriment à côté des hommes, des réalités jusque-là ignorées s’imposent à l’attention. En particulier, il n’est plus possible de passer sous silence les multiples discriminations qui, depuis des siècles, règlent silencieusement les relations entre hommes et femmes dans les communautés chrétiennes et dans l’ensemble de l’institution en valorisant systématiquement le masculin, et de surcroît paré du prestige du sacerdoce.

«Quand il s’agit de misogynie, les choses restent invisibles tant que ce sont des hommes seulement qui sont les interprètes et les pédagogues de la foi.»

Il n’est plus possible de faire l’impasse sur une longue tradition misogyne reliée, par exemple, à une lecture de la Genèse, qui a constitué Eve en icône maléfique de la femme faible à la tentation, dangereuse pour son compagnon masculin. On ne peut plus ignorer que le Nouveau Testament contient quelques phrases redoutables pour la cause des femmes.

Des exemples?

Je pense notamment à l’injonction qui leur est faite de se taire dans les assemblées, ou encore à l’affirmation qu’une femme ne peut pas commander à un homme. Sans parler du tabou très archaïque, mais d’autant plus tenace, concernant une prétendue impureté des femmes. Même si dans l’Evangile Jésus conteste explicitement ce préjugé, la leçon n’est pas entendue, là où aujourd’hui même on prétend réserver aux hommes l’accès à l’autel dans nos églises.

Peut-on affirmer cependant que, malgré ce contexte culturel «sexiste» du Nouveau Testament, celui-ci affirme une égalité fondamentale entre les hommes et les femmes?

L’inégalité entre hommes et femmes est une donnée culturelle indiscutable du monde dans lequel se déploie l’histoire biblique. Les Écritures en font la démonstration, depuis l’Ancien jusqu’au Nouveau Testament. Le postulat qui veut que la femme soit une mineure, dans la dépendance d’un homme qui détient l’autorité et le monopole de la parole crédible, s’atteste ainsi au moment le plus décisif du témoignage évangélique: au matin de la résurrection, le récit des femmes rapportant leur découverte du tombeau vide est tenu par les apôtres pour bavardage de commères sans valeur.

«L’inégalité entre hommes et femmes est une donnée culturelle indiscutable du monde dans lequel se déploie l’histoire biblique.»

Dans ces conditions, il est d’autant plus impressionnant de constater que, en fait, cette même histoire biblique est jalonnée de présences féminines déterminantes. Je veux dire de présence de femmes sans lesquelles rien ne serait advenu du plan salvifique de Dieu. Cela depuis l’intervention des accoucheuses d’Israël dont la ruse sauve Moïse du projet meurtrier de pharaon, jusqu’à l’association de Marie, fille d’Israël, à l’œuvre de l’Incarnation. C’est à la pointe de cette histoire que le salut peut se formuler, sous la plume de Paul, dans l’affirmation proprement révolutionnaire d’une égalité entre les sexes. Désormais, proclame-t-il, l’appartenance au Christ ouvre l’accès à l’égalité de tous les baptisés, sans distinction de genre. Le «il n’y a plus homme ni femme» de la lettre aux Galates doit s’entendre comme l’affirmation que, dans le Christ, il n’y a plus de différence discriminante entre les sexes. Une proclamation qui reste à entendre… Vingt siècles de christianisme font la démonstration que beaucoup de résistances s’y opposent.

La participation des femmes au «gouvernement» de l’Église doit-elle passer par l’ordination épiscopale, sacerdotale ou diaconale?

Il faut d’abord se rappeler que, selon la théologie catholique, chaque baptisé est constitué par son baptême «prêtre, prophète et roi». Ce dernier titre implique sa participation à la charge de «gouvernement». Celle-ci a fini par se concentrer entre les mains des prêtres et des évêques. Mais le concile Vatican II nous a rendus à cette plénitude de l’identité chrétienne, qui vaut pour tout baptisé. Autrement dit, la responsabilité de «gouverner» déborde le monde clérical. Elle concerne tous les fidèles, chacun «selon sa condition propre». Voilà qui ouvre un vaste champ à la participation effective des laïcs, et notamment des femmes, qui peuvent légitimement recevoir une délégation de «gouvernement». Cela suppose évidemment que des femmes puissent avoir autorité sur des hommes dans l’Église. Une vraie révolution copernicienne, là où les mentalités sont figées dans des schémas inégalitaires doublés de justifications théologiques.

Y a-t-il des arguments qui justifient que l’épiscopat et le presbytérat sont réservés aux seuls hommes?

Le débat est ouvert depuis des décennies. Beaucoup, sinon tout a été dit, pour ou contre une ordination des femmes. Institutionnellement, ce débat a été tranché par la négative dans deux textes magistériels de Paul VI, puis de Jean-Paul II, à la fin du siècle dernier. Régulièrement, des rappels à l’ordre sur cette décision sont publiées par Rome sur un ton comminatoire. Il y a incontestablement une vigilance inquiète du magistère autour de cette question. Comme une frontière à garder coûte que coûte.

«Le débat est ouvert depuis des décennies. Beaucoup, sinon tout a été dit, pour ou contre une ordination des femmes.»

Comment comprendre cette vigilance?

Il y a en tout cas de quoi s’interroger: en quoi l’édifice ecclésial serait-il si évidemment ruiné si des femmes recevaient une ordination? Finalement, aujourd’hui coexistent deux attitudes: celle de femmes qui continuent, malgré tout, à rêver d’un accès au sacerdoce, en se rappelant que quelques grands théologiens incontestés ont pu déclarer y être favorables; et celle d’autres femmes qui estiment que la véritable urgence est plutôt de «décléricaliser» l’identité des clercs, autrement dit d’entrer dans un véritable travail de révision de la théologie du sacerdoce.

Les femmes doivent-elles avoir des missions «spécifiques» au sein de l’Église? Les femmes et les hommes y sont-ils complémentaires les unes aux autres?

Le «spécifique féminin» et la «complémentarité» sont des notions invoquées avec insistance dans les discours magistériels. La première expression a l’inconvénient d’assigner immédiatement les femmes à une identité abstraite, à une définition qui précèderait leur vie concrète. Comme s’il existait une essence du «être femme». Ce portrait-robot de la femme est en réalité une image confectionnée par les hommes. Il charrie nombre de préjugés masculins, même lorsque cette identité se veut laudative. Quant à la «complémentarité», elle peut tout à fait servir de cache à l’inégalité.

Voilà des raisons de se méfier de ces mots si courants. Voilà pourquoi aussi il me semble capital de commencer toujours par la reconnaissance d’une essentielle identité baptismale, qui fonde l’égalité entre tous et toutes, clercs et laïcs, hommes et femmes. Une fois cette égalité clairement affirmée, reconnue et honorée, il est possible de faire droit aux différences. Mais en second seulement, et sans se départir de prudence, tant il est habituel de refaire de la hiérarchie avec la différence. Remarquons d’ailleurs que lorsque Paul évoque les différents charismes présents dans l’Église, ceux-ci n’apparaissent nullement «genrés», pour utiliser notre vocabulaire contemporain.

Comment voyez-vous évoluer le rôle des femmes dans l’Église, dans les prochaines années?

Je ne crois pas que l’Église puisse se réinventer sérieusement dans nos sociétés sécularisées sans transformer profondément la représentation qu’elle a des relations hommes-femmes en son sein. N’oublions pas que le mouvement de fond qui travaille l’actualité du monde en dénonçant les violences faites aux femmes est une réalité à porter sans réserve au crédit de notre temps. L’Église ne peut pas se tenir à distance de ce qu’elle doit reconnaître comme un «signe des temps», pour parler comme le pape Jean XXIII.

Et donc?

Ma conviction est que l’institution doit résolument se dégager de l’ornière qui a consisté, à partir du XIIe siècle, à faire de la distinction clercs-laïcs un fondement de son identité. Ce que l’on appelle la «question des femmes» met en jeu, en réalité, l’ensemble de la perception que l’Église a d’elle-même. Elle vient questionner à la racine, en particulier, l’édifice hiérarchique dont le sacerdoce ministériel est la clé de voûte. En ce sens, cette question est déterminante dans la lutte contre le cléricalisme, dont nous éprouvons aujourd’hui les effets tragiques. Ou, pour dire les choses sur un mode positif, elle rejoint l’indispensable mise en œuvre de la synodalité, où tous et toutes sont appelés à se reconnaître en charge, à parité, de la mission de l’Eglise.

Quelque chose, là, est en marche de façon irrésistible, même si des vents contraires peuvent s’y opposer. Redisons-le, ce ne sont pas seulement les femmes qui sont partie prenante de l’évolution que nous vivons, mais bien la totalité de l’Église et son avenir dans nos sociétés en mutation. (cath.ch/dimanche/ch)

*Anne-Marie Pelletier, L’Eglise et le féminin – Revisiter l’histoire pour servir l’Évangile, Editions Salvator, 2021, 171 pages.