«Le dirigeant doit faire grandir celui dont il est responsable»

Foi et entreprise… Voilà une articulation rarement étudiée. Avec une formation en droit et en sciences politiques, puis à présent en théologie, la Française Sophie Izoard réussit le pari d’explorer le monde de l’entreprise contemporaine à l’aune de la spiritualité.

Angélique Tasiaux/Dimanche

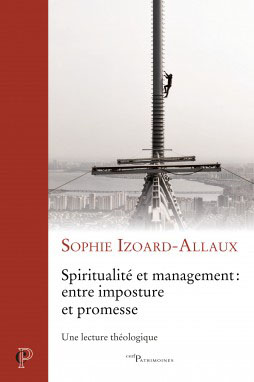

Ces dernières années, l’économie circulaire et la prise de conscience de la vulnérabilité des ressources ont suscité de nouvelles manières d’agir. Comme l’observe l’enseignante, la jeune génération est davantage sensible à la quête de sens. «Comment attirer aujourd’hui un jeune diplômé dans l’industrie, sachant qu’elle ne fait plus rêver? Pour les jeunes, la question du salaire est le dernier des critères, quel que soit le milieu sociologique et le niveau de formation», affirme Sophie Izoard, docteur en théologie. Défendue à l’UCLouvain, sa thèse de doctorat vient d’être publiée sous le titre: Spiritualité et management: entre imposture et promesse. Une lecture théologique.

Quelles sont les qualités d’un dirigeant en 2021?

C’est quelqu’un qui va choisir les hommes, avant de choisir la norme. Le cadre législatif est important, mais n’est qu’un cadre à partir duquel les personnes sont invitées à se déployer. Quand on est en situation de responsabilité, on embarque à l’intérieur de ce cadre, mais au plus près. Le dirigeant est celui qui aura le souci de faire grandir celui dont il est responsable.

Le risque de sombrer dans du paternalisme existe-t-il encore?

Le paternalisme pouvait être un moyen de contenir les libertés en proposant des garanties de bien-être aux personnes. Mais il n’y aura pas de paternalisme si le dirigeant a conscience de sa vulnérabilité. Celle-ci va avec la capacité. C’est accepter de savoir que l’on peut être blessé, déplacé et pas tout puissant. Dès lors que le dirigeant a conscience de sa vulnérabilité propre, qu’il n’est pas un héros, le sauveur de tous, mais est lui-même au service et prend un risque, dans son quotidien d’entrepreneur, on peut prévenir tout risque de paternalisme. La frontière est ténue, je vous l’accorde!

«Il n’y aura pas de paternalisme si le dirigeant a conscience de sa vulnérabilité.»

Le manager a longtemps été considéré comme héroïque…

C’est une des perversions. La première, c’est le bien-être immédiat, le côté hédoniste et instrumentalisé de la spiritualité. L’autre risque, c’est que bon nombre de leaders vont prendre la place laissée vacante par les religions, en devenant l’aumônier projeté. Il y a une ambivalence: le manager et le leader sont à la fois le tourmenteur, le souffre-douleur, le bourreau et la victime. Par un surinvestissement et des injonctions contradictoires, leur vie au travail peut être façonnée comme une œuvre à la recherche d’un moi idéal. Lorsque le drame surgit, laissant place à l’imprévisible, le sujet se découvre divisé.

L’humilité ne serait-elle pas la clef?

Je parlerais de vulnérabilité, conjuguée avec l’humilité. C’est peut-être rentrer dans la dynamique paradoxale de la croix. Il n’y a rien de plus extrême que d’œuvrer par la douceur! Le Christ enseigne ce qui n’est pas: ni sage ni puissant. Dans l’évangile, le Tout-Puissant lève les yeux vers le petit.

Comment expliquer le retour du bien commun au XXIe siècle? N’y a-t-il pas un risque d’appropriation?

Le bien humain, c’est ce que revendiquent toutes les sagesses et les spiritualités. Le bien commun invite à repenser l’idée d’une construction d’un commun, c’est-à-dire d’un vivre ensemble. Comment faire communauté en entreprise, sans basculer dans le communautarisme? C’est travailler ensemble en vue d’un bien supérieur, qui nous dépasse. Cela participe de certains compromis, une prise de hauteur et de distance par rapport à nos propres revendications pour se mettre dans une posture qui va rejoindre l’autre.

Le bien commun nous renvoie à la dimension relationnelle. L’autre est la priorité de ma vie, avec la reconnaissance de l’autre pour ce qu’il est. Dire que ‘l’enfer, c’est les autres’ est, pour moi, un déni de responsabilité. Le bien commun est un facteur multiplicateur, qui prend en compte chacun. A l’inverse, dans l’intérêt général, nous sommes dans une somme d’intérêts particuliers.

«Comment faire communauté en entreprise, sans basculer dans le communautarisme? C’est travailler ensemble en vue d’un bien supérieur.»

Le retour du spirituel serait-il le fait marquant du XXIe siècle?

Oui. Dieu est mort, vive Dieu! On observe un réinvestissement de la question du sens par la spiritualité, par son inévitable privatisation. Dans des sociétés hyper rationalisées, hyper technicisées, les personnes sont comme asphyxiées. La situation traversée à l’aune du Covid n’a fait que renforcer ce besoin de retrouver du souffle, dans le sens plénier du terme qui est l’Esprit. C’est une spiritualité affranchie de sa matrice religieuse traditionnelle. C’est une spiritualité nomade. Dans les points presse des gares, il y a des rayons entiers avec une série de magazines qui ont éclos, ces dernières années, à ce sujet.

Le spirituel n’appartient désormais plus au religieux.

Le risque, c’est d’arriver à une donnée spirituelle qui appartient à des normes culturelles de la société occidentale sécularisée. Normées, les entreprises répondent à l’injonction à être et à penser par soi-même, qui est devenue la norme dominante. On assiste à une uniformisation des manières d’être qui répond aussi à une logique de marché. Finalement, le bonheur serait simple comme une citation. Mais le bonheur s’éprouve! Il s’inscrit dans la pâte humaine et ne peut être planifié.

Nous ne sommes plus prêts à prendre de risque. Comme les autres, le catholique veut être satisfait ou remboursé. Nous vivons le paradoxe d’une société bloquée sur ses propres attentes. Or la vie n’est pas de l’ordre d’une caisse de prévoyance… La vie spirituelle prend un risque: suis-je prêt à me laisser déplacer et à me mettre en marche pour répondre à l’appel que le Seigneur m’adresse? La promesse est un horizon, qu’on ne peut dessiner avec son propre crayon.

Pourquoi certaines entreprises prennent-elles en compte le quotient spirituel?

Elles y ont intérêt. Dans la prévention des risques psychosociaux, un employé qui va mieux, performe mieux. On a intérêt à mesurer ce quotient spirituel et à lui donner une valeur maximale, pour contribuer au bien-être de la personne. Il y a un lien entre les deux. La personne est quadridimensionnelle. On parle aujourd’hui de l’être biopsychosocial et spirituel.

«On assiste à une uniformisation des manières d’être qui répond aussi à une logique de marché. Finalement, le bonheur serait simple comme une citation.»

Qu’induit la prise en charge du spirituel sur le lieu de travail?

Sous des modes de convivialité, il y a un glissement et une confusion du rapport entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La question est celle de l’asservissement. Dans ce cas, la spiritualité est normée; elle participe de l’ordre normatif dans l’entreprise et devient finalement de l’ordre d’une mystique opportuniste. Lorsqu’on parle des besoins, on peut instrumentaliser la spiritualité. Je dénonce donc l’utilitarisme spirituel, réalisé avec une espèce de zèle évangélique. Promet-on un salut immédiat, à prix coûtant? En dehors de l’entreprise, le salarié puise une série de techniques, fort de cet engagement. Il y a des retraites spirituelles à 3’000 euros!

Pourtant, demeurent une promesse et une espérance sous-jacente?

La spiritualité redonne effectivement du souffle; elle est bonne dès lors où elle est associée à l’éthique. C’est le point de bascule. Si elle n’est qu’un cadre purement déontologique, elle peut asphyxier aussi. La spiritualité en tant que chair de l’éthique va permettre le dialogue. Spiritualité et éthique vivent dans une interaction et c’est ce qui va permettre une fécondité, des fertilités croisées, au niveau du travail comme dans la vie personnelle.

Après la pandémie, une question cruciale se pose: que veut-on faire de ce monde?

C’est immanquablement lié à la question de l’espérance. Un entrepreneur est-il fédérateur de talents? Va-t-il faire en sorte que celui dont il a la charge va déployer tous ses talents? Entrer dans cette dynamique d’espérance, du monde de demain, c’est briser le repli sur soi, accueillir le sens de la limite. Le temps, c’est la seule chose que l’homme ne maîtrise pas. L’enjeu est de résoudre la panne eschatologique (NDLR – qui concerne la fin du monde) qui menace les organisations. Faire de la justice sociale une utopie transformatrice, qui en inspire le sens de la marche. Le signe qu’on avance dans la bonne direction est la joie. Un monde meilleur, c’est être pleinement vivant. (cath.ch/dimanche/at/bh)

Sophie Izoard

Installée en Belgique, la Française Sophie Izoard est mère de cinq enfants, nés dans des pays européens différents. Juriste et docteur en théologie, Sophie Izoard est maître de conférences à l’Université Catholique de Lille et collaboratrice scientifique à l’Université Catholique de Louvain. Sa thèse de doctorat vient d’être publiée, en collaboration avec l’Institut de recherche Religions, Spiritualités, Cultures, Sociétés et la Fondation Sedes Sapientiae, sous le titre: Spiritualité et management: entre imposture et promesse. Une lecture théologique. Editions du Cerf, 2021, 598 p.

Par ailleurs, le livre Bâtisseurs de sens. Pour une esquisse d’un management intégral, coécrit avec Laurent Falque, a été publié aux Editions Academia-L’Harmattan.